福山 本泉寺様を訪ねて

福山 本泉寺様を訪ねて

ー沿革ー

当山の創立は弘治二年(一五五六)、開基は先蔵院日継上人です。元々真言宗の寺院であったと伝えられ、天文年問までは領主・有地家居城の外郭に当

てられており、寺境の外堀井楼(せいろう)(やぐら)に弓箭(きゅうせん)、鉄砲の窓孔を穿(うが)ち、芦田川に面して外廓の防御線として存在していました。三代目有地家領主・有地美作守元盛が相方(さかた)山頂に城を構え、熱心な法華信奉者であった城主は当山を法華本門の道場に改宗し、帝都より日継上人を招いて開基となし、それまであった軍備を撤去して要塞を廃し、仏祖を勧請、堂宇を再建造営し本門の霊場となし、同家秘蔵の来国光(らいくにみつ)作の宝剣を納めて寺宝としました。これが弘治二年三月のことです。天正十年、有地美作守は毛利氏に属し長州は萩へと移住するため、次男有地又左衛門信国並びに一族郎党を当主に留め、法華信者として当山の守護を任せます。

徳川時代に至り、水野勝成が福山城城主となった際、道場に軍営の容態を残すことは不可とされたことで、本泉寺でも対象となった外堀井楼の大半を破棄。そのため境内の景観は閑散となりました。

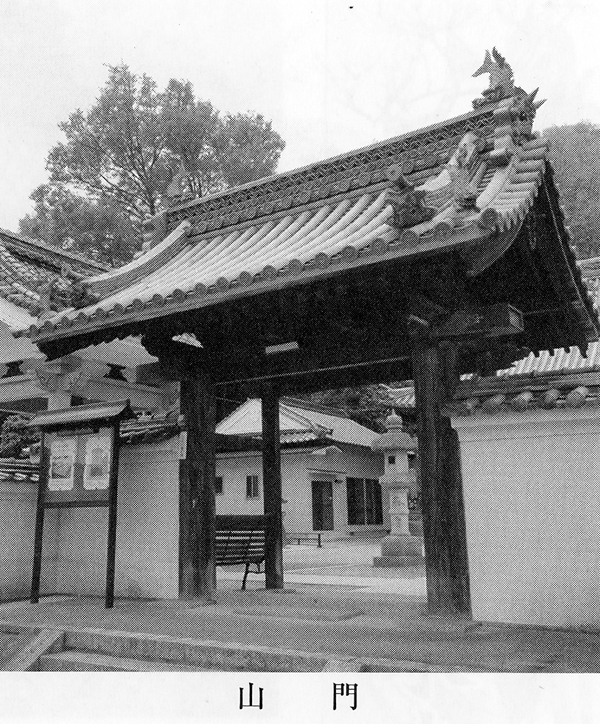

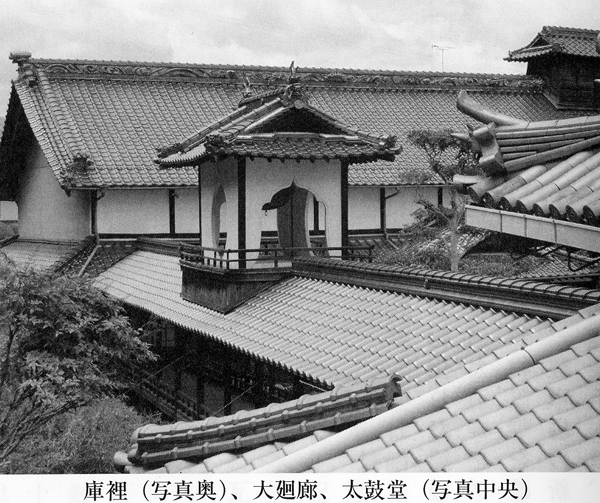

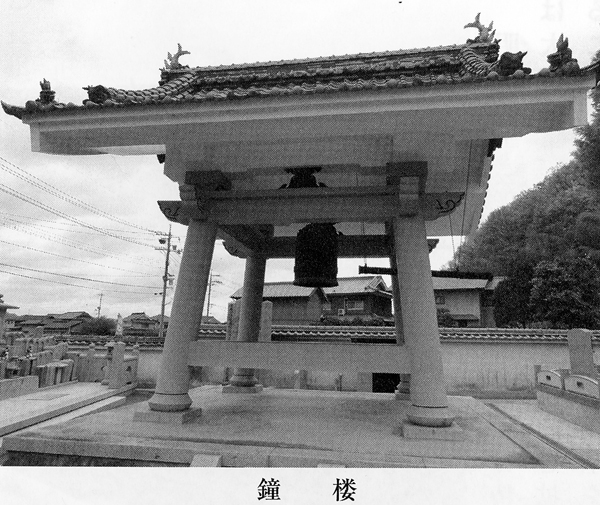

その後、第五世日儀上人は三光堂神殿を再建、第六世日行上人は本堂を改築し三宝尊を勧請、第七世日應上人は梵鐘を鋳造し鐘楼堂及び山門を建立、享和二年、第十三世日恩上人は本堂を再建、第十四世日誓上人は尼ヶ崎本興寺、京都本能寺第七十八世貫首及び尼ヶ崎檀林学頭となります。第十六世日等上人は本興寺、本能寺第七十四世貫首となり、第二十世日光上人は駿河光長寺第五十二世、本興寺と本能寺の第百世貫首となり扶宗五盟人の一入管長を六期勤め、特に日蓮宗八品派を本門法華宗と公称官許を得るなど当宗重鎮管長の一人でありました。 明治四十三年、第二十一世日精上人は大いに土工を起こして境内を拡張すること四五〇坪、本堂・三光堂を除く庫裡、大廻廊、太鼓堂、書院、浴室、厨房に至るまで悉く新築し、周囲数十間の土塀を増築、山門、鐘楼堂を移す等、当山開基以来未曾有の大工事を竣工し、今日の本泉寺の姿をなすに至りました。

第七世日應上人代に鋳造された梵鐘ですが安政二年に国守阿部伊勢守が公儀の命を奉じ、海岸防御用に徴用させられ、明治十年日精上人が再鋳されます。その後第二十六世日俊上人代の昭和十六年大東亜戦争により昭和十九年梵鐘応召となり、昭和二十三年五月に再鋳されます。

また昭和二十年には大洪水により本堂を除く庫裡等が浸水、土塀も流失してしまいますが昭和二十二年から約一年に渡り塀の再建、三光堂再建、堂宇の補修を施しました。 昭和四十四年十月に老朽化した鐘楼堂を鉄筋コンクリートで、大手塀をブロック造で再建し、浴室、物置等を改築の上、境内庭園の整備、駐車場の新設等を行いました。また日俊上人は、昭和四十九年十月大本山妙蓮寺第九十二世に推戴され、昭和五十年三月二十八日晋山式を執行、当山の住職を退き、二十七世の法灯を智昭(日信)上人に譲り、昭和五十年四月二十九日継承式を執り行いました。

同年八月より当山裏山の墓地改修・造成の機運が高まり所轄庁の許可を得て、同年十月末日起工を行い、六百余平方メートルの造成と二百余基の墓石の整備改葬にとりかかり二年余を要して五十二年に五月に完工いたしました。

昭和五十五年十一月九日、宗祖日蓮大聖人第七百遠忌と当山開基の四百遠忌を盛大に厳修しました。

昭和五十六年四月末より八月初旬にわたり再度裏山旧墓地の一部を改修して、二十七平方メートルの石垣を施し新たに墓地を造成しました。

ー現状ー

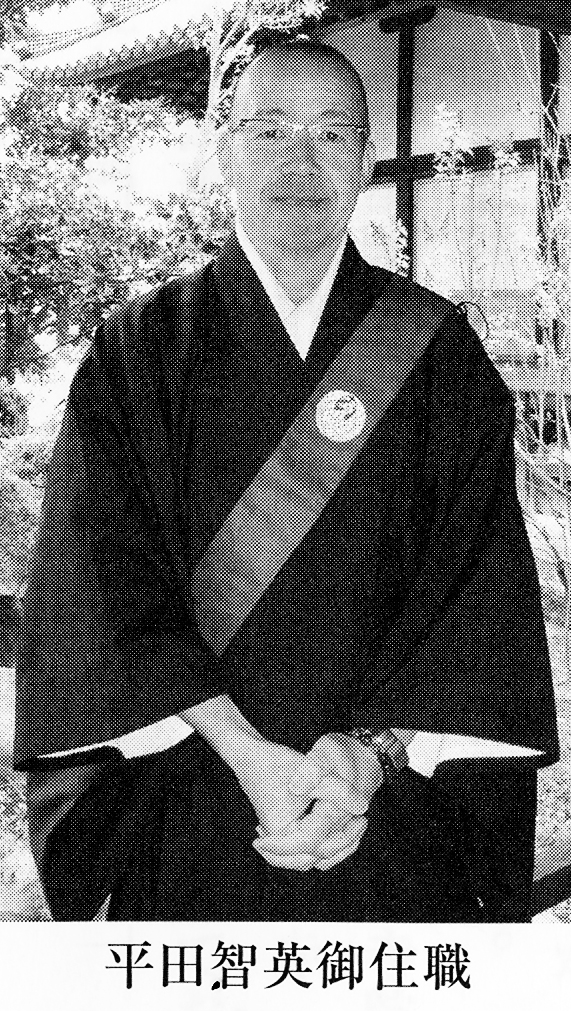

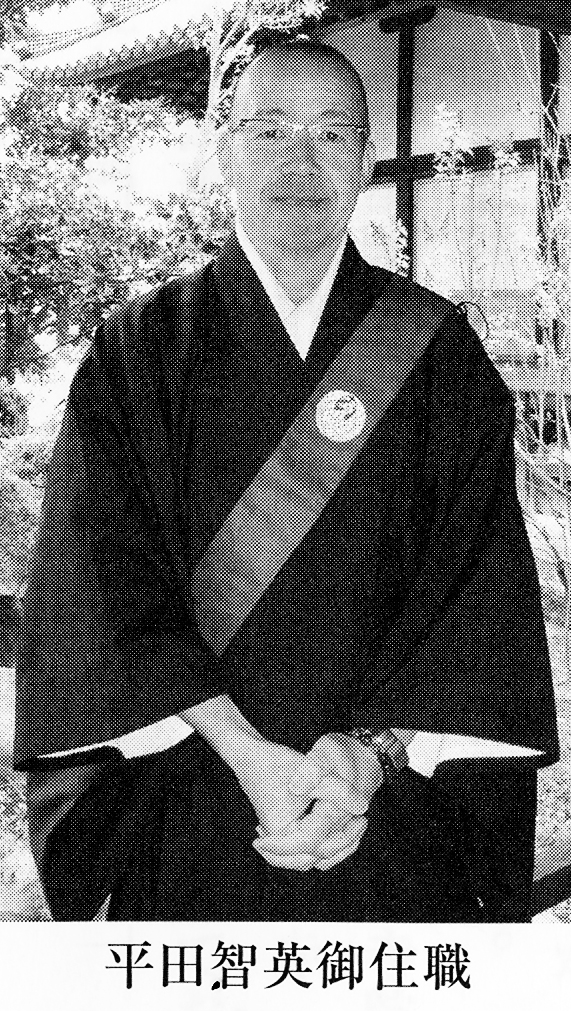

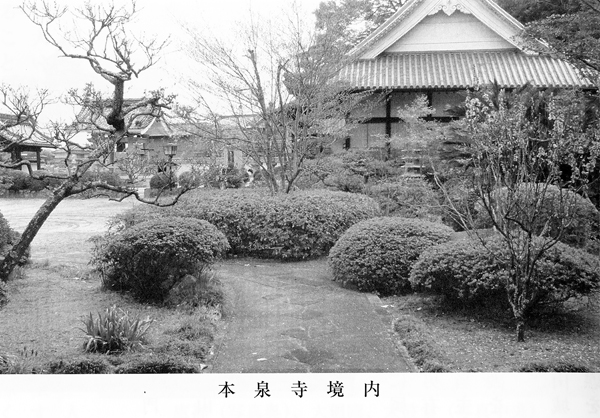

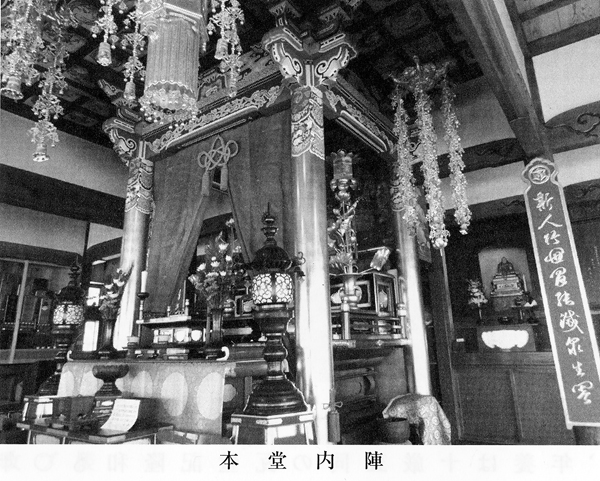

本堂は約二〇〇年前、庫裡は約一〇〇年前に建てられたものです。庫裡は昭和六十年、「門祖日隆上人御生誕六百年記念法要」の砌、本堂は平成八年に屋根瓦を葺き替え、内陣の荘厳もやり替え、同十年に「開宗七百五十年記念法要」を厳修しました。平成十七年秋、日信上人は体調を崩され、療養に努めるため三十年に及ぶ住職を退き、平成十九年十一月に、入退山式と草創五百五十年法要を行いました。

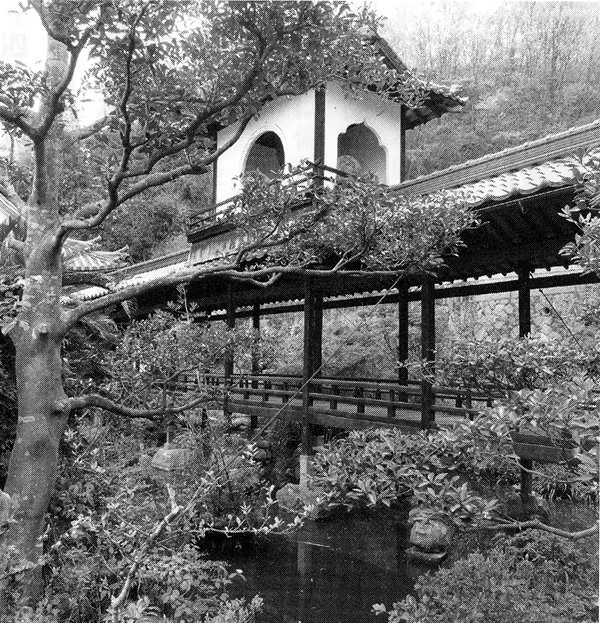

山門周りの塀には○と△のへこみがついていますが、これは昔鉄砲を撃つために開けられた穴を再元したものです。山門の左側には鐘楼があり、その隣には、檀信徒の方々の要望で建てられた永代供養墓があります。この永代供養墓に彫られているお題目は、第二十世能受院日光上人のお題目を写したものです。また永代供養墓の前に置かれているシャチホコは、瓦葺き替え前の本堂の屋根にあったものを配置しています。 さらに奥には改築をされた番神堂があり、この中の三光堂が本泉寺で最も古いものです。当山伽藍の特徴的なものとして、本堂と庫裡をつなぐ大回廊があります。この長い渡り廊下は池の上にあり、池の中に礎石が敷かれ、そこに渡り廊下が伸びています。そしてこの渡り廊下の中央部分には太鼓堂があります。廊下からはしごを使って太鼓堂に登るのですが、現在は安全を考慮して使用しておりません。昔は法要の合図などに使用していたようです。

(本門法華宗布教誌「生きる:水華号56-2011号」)