![]() �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

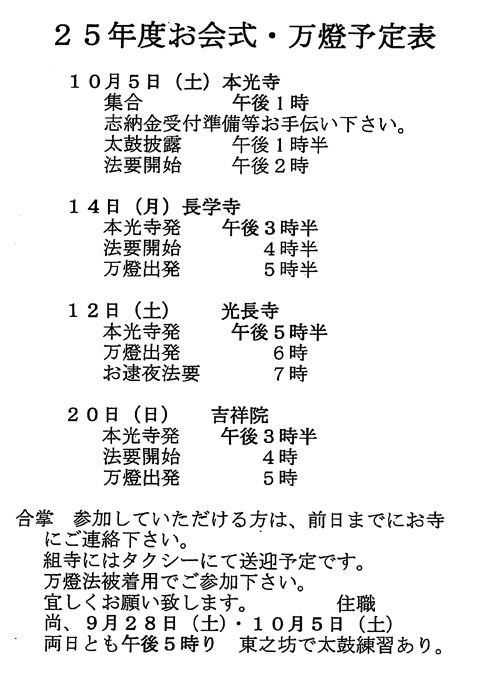

�@�@�@���v�@�@�@�@�@�W�����@�@�@�@�Γc���M��l�W�R�������@�@�@�@����� �@�@�@�@�g�ˉ@�@�@�@�@�Ċ��u������

�@�@�@���w���g�o �@�@�@���@���g�o �@�@�@�؏@�����g�o�@�@�@�@�������J����@�@�@�@�@�@�ŐV�����@�@�@

�@�@�@![]() �g�����h�t�u������v�ւ̊�e�� �@�@�@�@

�g�����h�t�u������v�ւ̊�e�� �@�@�@�@![]() ���R�@�{�l�������˂āu������v

���R�@�{�l�������˂āu������v

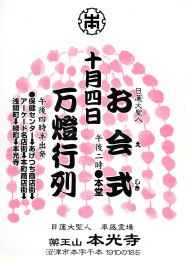

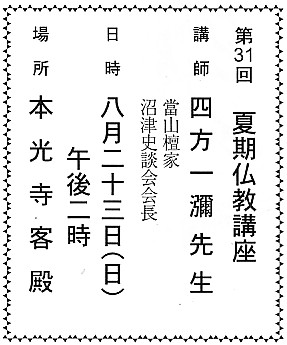

�@�@�@�@�@�@�ʐ^�W�Q�@�@�@�@�V����Ԃ낮

�@�@�@

�@�@�@�ŐV�R�{�����E�s��

Tweet

������ύ�i�W�u���ƊG�莆40�N�̕��݁v

�@2016�N10��1��(�y)�`10��23��(��)

�@10:00-17:00(���ق�16:30�܂�)������x�ٓ�10��3��11��17��

�@�����~���[���Á@�i���Îs���i���p�فj

�@��410-0863�@���Îs�{�����꒚�c900-1

�@��z�K�̋g�ˉ@�Ŕ~�ԍ�

�@�M�˂Ɍ��ԁA�g���Â��̕M�≔�M���Ĕ[���{

�@��z�K�̋g�ˉ@(���������Z�E)�͓�\����A�~�ԍՂ������ɂ���V���{�ŊJ�����B

�@�~�ԍՂ͊w��̐_�l�A�������^�����Â�Ŗ����̓�\�ܓ��ɍs������̂ŁA���@�ł́A���̏T�̓��j���ɊJ�ÁB�ߌ������̕M���{���ł͍����Z�E��̓njo�̒��A�Q�w�ҒB���`���[���b�v����Ȃǂ̐��Ԃ�M�˂ɕ������B

�@���Ԍ�A�Q���ɐ݂��������グ�U���ԁX�ƔR���钆�A�����Z�E�炪�njo���Ȃ���g���Â����M�≔�M�Ȃǂ�U�ɓ�������ďĔ[���{�B�n���Z���⎙�����k�A�ی�ҁA�w�Z�W�҂�͗�����鉊�ɓ��𐂂ꍇ�������B

�@�܂��A�Q���̓��f���ɂ́A�c�t���������l�܂ł̏�����i���f�o����A�������m���݂��̍�i��]������p������ꂽ�B�f�o�͓�\�����܂ŁB

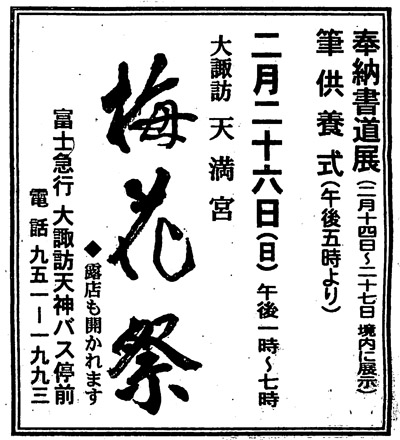

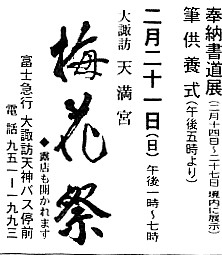

�y��������28�N2��23��(��)���z

�����J�Ԃ̕\�Ŕ̏����u�R�Վm���p�v��l

�n�ƕS��\�]�N�̊��B�J�Ԃ����j�����B

�@�J�Ԃ͖�����\�Z�N�A���Ì�p�@�����c���ꂽ�N�̑n�Ƃł��B�����A�吳�A���a�A�����Ə��Â̒��̘V�ܗ����Ƃ��Ĕɐ����ĎQ��܂������A������\���N�����O�\���������Ċ��B�������̖�����܂����B

�@�{����������l�͂��ߏ��̊J�Ԃ��{���ɍ݂���������ۛ��ɂȂ���A���a��\�Z�N�����Ɉڂ�A���a�\�O�N�A���݂̌������V�z�����܂�A����܂ł̂������炩�A�\���ւ̑�ŔɁu�J�ԁv�̏������B

���̊Ŕ̍����ɂ́u�R�Վm���p�v�̏����A������������Ă���B

�����P�ɑ�V�܂̗����̕X�Ɖ]����ȏ�Ɏ₵���v�����v���܂��B

�L�@����27�N9��1���@�{�����d�M�k�@���J��@�O

�x�͘p�C��`�k�𐅌R�ƕ��c���R�̌��ˈ́`

�D�|��i���l��j�̐�����A�k�𐅌R�̑叫�ł��銁���i�@������Ă��܂����B�����͋I�ɍ��i�����̂��Ɂj(�a�̎R��)��{���Ƃ���C���O�ł������A���̎�r���Đ��R�叫�Ƃ��Ėk�����Ɍ}�������ꂽ�l���ł��B�ނ́A�����Ő�[�̌R�D�ł���������D�i�������Ԃˁj��k�𐅌R�ɓ������A�]�˘p(�����p)�ɂ����闢���i���Ƃ݁j���Ƃ̐킢�Ő�ʂ��グ�Ă��܂����B���̂��ƂŖk������������M���Ă���A�Ε��c���R�ւ̐�D�Ƃ��Ē��l��ɔh�����ꂽ�ƍl�����܂��B

�@�����ēV��8(1580)�N�̏t�A���ɖk�𐅌R�ƕ��c���R�Ƃ̐킢���n�܂�܂����B�]�ˎ���ɏ����ꂽ�w�k���ܑ�L�x�i�ق����悤���������j��w�����ҔN�W���x�i�ԂƂ��ւ�˂イ�����j�ł́A���̓��̏o�������ȉ��̂悤�ɓ`���Ă��܂�(�ȉ��A�M�Ҕ�������ь����)�B

�@-3��15�������A���c���R�̑D5�z�����l��Ɍ������Ă����B����Ɋ����i�@���͂��߂Ƃ���k�𐅌R���S�C����������A���̔����ɂ�蕐�c���R�͕��c�����̐w���ł��镂�����i�������܂͂�j�܂őދp�����B�k�𐅌R�͈���D10�z�������Ă����nj����A���R�͐�{�l�i����ڂ�͂܁j���Ō��˂��邱�ƂɂȂ����B

�@���c�̕��͑D�ɏ��ȊO�ɂ��l�ӂɏW�����Ėk�𐅌R���}���A���܂ŊC�ɂ����ēS�C�������������B�������k�����̈���D�͑S�̂��������i�ނ��j�̖ň͂��Ă����̂ŁA�ʂ��ʂ�Ȃ������B���c�����͌`���s���Ɣ��f���A���c���R�̑叫�ł�����䐳�j�i�ނ����悳�ȁj�ɑD���̂Ăđދp����悤���������A����́u�ǂ�Ȃɕ������グ���Ƃ��Ă��A�D���̂ĂĂ��܂��A����͐��R�̏��Ƃ��Ēp�ł���v�Ƌ��ۂ��A���R�͓�������܂Ő�����B�����͕t���Ȃ��������A���c�R�́u�����X���җ]���i���v�ł������B��

�@���̂悤�ɂ݂�ƁA�x�͘p�ł̊C��͖k�𐅌R���D���ł������悤�ɏ�����Ă��܂��B�����������̏����͖k�������́i�����j���邽�߂̂��̂ł��邱�Ƃ���A�������֒����ď����Ă���\��������܂��B

�@���̏؋��ɗ��N�ɂ͕��c�������g�̐��R�叫�ɐ�����̂���������o���Ă��܂��B�܂�A���݂��ɏ��������Ə����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ���A���ۂ͈�i��ނ̍U�h���J��L�����Ă����ƍl���Ă悢�ł��傤�B

�y��{�l�̎��҂��ԗ삷����(��{���������c)�z

�@����33(1900)�N�A��{�l�ł͖��i���j�Ⓛ�ɂ��ؑn�����l����100�̈ȏ㔭������܂����B�����́A���c���Ɩk�����̌���ɂ�鎀�ҁi�����m�܁j�ƍl�����Ă��܂��B

�i���l��ՃK�C�h�u�b�N�R�ł��j

�����Ȃ���@���͂Ȃ���

�@������\���N�l���ܓ��E�Z���A��{�R�������ɂē��t���l���S�����A�����E���������l�ܕS�\�����̑�@�v����C����܂��B

���t���l�͂��Ƃ��Ƌi��������j�Ƃ����V�䖧���i�Ă��݂����傤�j�̑m�ł���܂����B���鎞�A���@���l�̐��@������A���@�吹�l�̋����ɐ[���������Ė@�ɋA���i���ӂ��j���܂��B���@���l�́A��q�ɂ��Ē��������Ɗ肤�t��N���̑m�ł���ƌh���Ă��A�@�c�̂��Ƃɂ��ē����܂��B�@�c�͘@�����t�����t�i���݂傤�������ɂ������j�Ɩ��������A����i�����Ă��j�ɂȂ���܂����B�����āu���i�̍��A�x�͍����{�i���邪�̂��ɂ����݂̂�j�ɕz���������������Ƃ�����̂ŁA���̒n�ɖ@�̖{�������A���l���͂��ĕz�����Ȃ����v�Ɩ������܂����B�����l�͐g�����ɂ��܂����n��z������A�M�҂𑝂₵�������g�����邱�Ƃɂ��A���c�l�N(��O���)���ɖ{������������܂������A�ꃕ����̎O���\�Z���A���t���l�͂��J���i���j����܂����B�@�c�̖��ɉ����邱�Ƃ��ł�����т͂ǂ�قǑ傫�������ł��傤���B

�@�������l�E�������l�͋��ɏ@�c�����ł̌�A���悻�S�\�N���Ɋ���܂����B�����̓��@�吹�l�剺�́A�@�c�̐������������������������Ă��܂����B���̂悤�Ȓ��A�������l�́u�@�c�̂��^�ӂ�[���m�肽���v�Ƃ����^���Ȏv���ɂ��A��������茤�r���d�˂��܂��B�����āA���s�E�{�\���A���E�{�������͂��߁A�E���͂��Ƃ��k���E�����E�l���ȂNJe�n�ɕz������A���X�̎��@����������܂����B�����̒��q�𐬂��A�@�c�̂��^�`���ċ����ꂽ�������l�̋��`�́A�剺�̒��ڂ��W�߂Ă��܂����B

�@����A�������ł́A�@�c�̂����Ɏd�������@���l�ɂ���āA�@�c�̗l�X�Ȃ����t�������c����A�`�����Ă��܂����B�R����É��͏@�c�䂩��̒n�A�����̖剺���@�Ɛڂ��钆�œ������l�̋^��͓������ɑ傫���Ȃ��Ă��������Ƃł��傤�B���̂悤�Ȑ܁A�������l�̏����������ɂȂ�@�����܂����B�u�������ɓ`��鋳���ƕ������Ă���B�������@�c�̂��^�ӂ��ڂ����͂�����Əq�ׂ��Ă���ł͂Ȃ����v�������l�͂����v���������ꂽ�ɈႢ����܂���B���̎������m�F���邽�ߋ��s�E�{�\���ɓ������l�����K�˂ɂȂ��܂����B

�@�{�\���ɒ����Ɩ{���̌�O�ɂāA�u�{�唪�i��s���`�{������̓얳���@�@�،o�v�Ɛ����炩�ɏ������܂����B������ꂽ�������l�́A�u���{���L���Ƃ����ǂ������ȊO�ɖ{�唪�i�Ə�����҂�����Ƃ́v�Ƌ���������ƁA�u���͉��{�̓����Ɛ\���܂��B���Ȃ��̂��@������肽���㋞���܂����v�Ƃ����܂����B�������l�͑�ϊ�сA����������l�̂�炶�̕R��������}��������܂����B���ꂩ��O���O�ӁA�@�c�̋����ɂ��Č�荇���A�@��̐M���ɐ[�������ƈ�v�����܂����B�������ē���������M����ғ��m�A�����@�؏@�̒ʗp���Ȃ���邱�ƂɂȂ�̂ł��B���̉�́A�����l�̐s���邱�Ƃ̂Ȃ��Ă��M�S�ɂ���Đ��܂�A���ׁi����Ƃ�j�Ƃ�����������ɎW�R�i����j�ƋP���Ă��܂��B

�@��t���l�����̐g���������A�����������𐳂����`���ĉ��������̂́A����ɐ����鎄�����̂��߂ł��B�������@�v�Ƃ́A���̂��Ɋ��Ӑ\���グ��@�v�ł��B���S�N�O�ɂ͊m���ɂ����ɂ��������j��̂����т��A���̒ʂ������P���������̂ɂ��邩�ǂ����A������֏����`�����邩�A����͎������̐M�S����ł��B

��z�K�V���{�Ŕ~�ԍ�

�@�M�≔�M�A������i���Ĕ[���{

�@�V���{���h��Ƌg�ˉ@(���������Z�E)�͓�\����A�~�ԍՂ��z�K�̋g�ˉ@�����ɂ���V���{�ŊJ�����B

�@�V���{�{���ō����Z�E��m���ɂ��njo�̌�A�Еl���E������ی�ҁA�ߍ݂���̎Q�w�҂��njo�̗���钆�A�M�˂Ɍ��Ԃ������B

�@�����āA�Q�w�҂����Q�����g���Â��̕M�Ɖ��M�A��N�̕�[�����W�o�i���m���炪�o�������Ȃ���⾉�(�������)�ŕ����グ�ċ��{�B

�@�܂��A��[�����W���Q�������̓��f���œ�\�����܂ŊJ����A�q�ǂ������l�܂ł̍�i��������B�g���~�A�}���T�N�A���E�o�C���炫�A�t�̓����������Ă���B

�@���ՓT�͈�㎵��N�A�̂́u���V�_����v�̂ɂ��킢�̕�����ڎw���A�n��̐e�r��u�Θb��v���n�߁A�����ɓV���{���ӂ̐N�B���u�V����v�Ƃ��ĎQ���B�����͒n��̒��V�ɂ����Ă���B

�i���������Q�V�N�Q���Q�T�����j

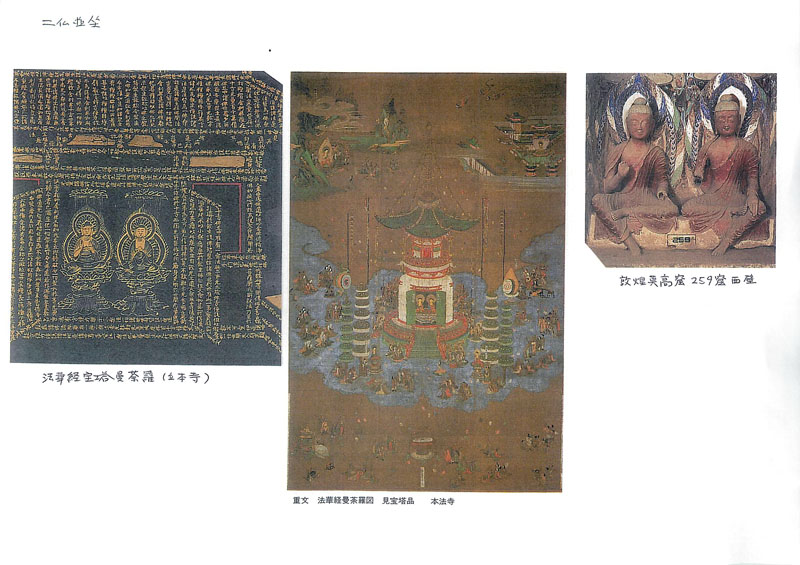

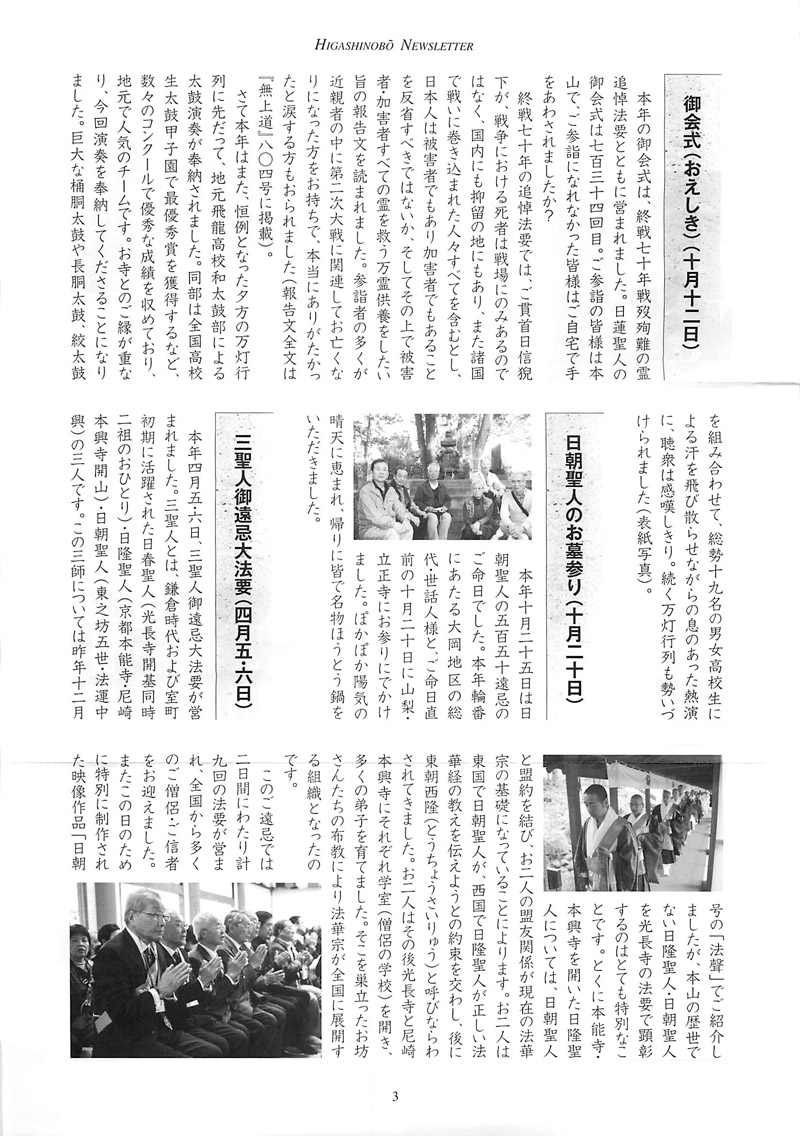

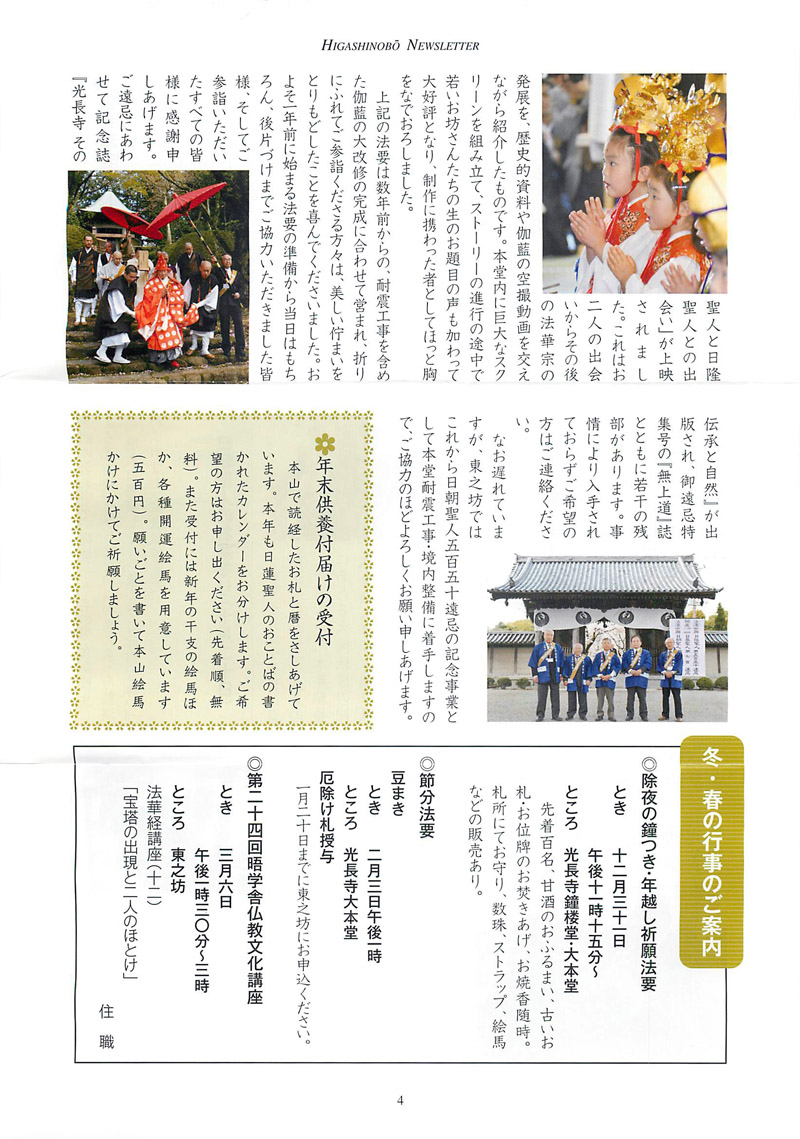

�G���@���@���l�̂����U

�@�u�䂽�₤�v�̐}

�@���@���l�͓\�Z���̖閾���A���[���i����̂��Ɂj(��t��)�����ł����܂�ɂȂ�܂����B

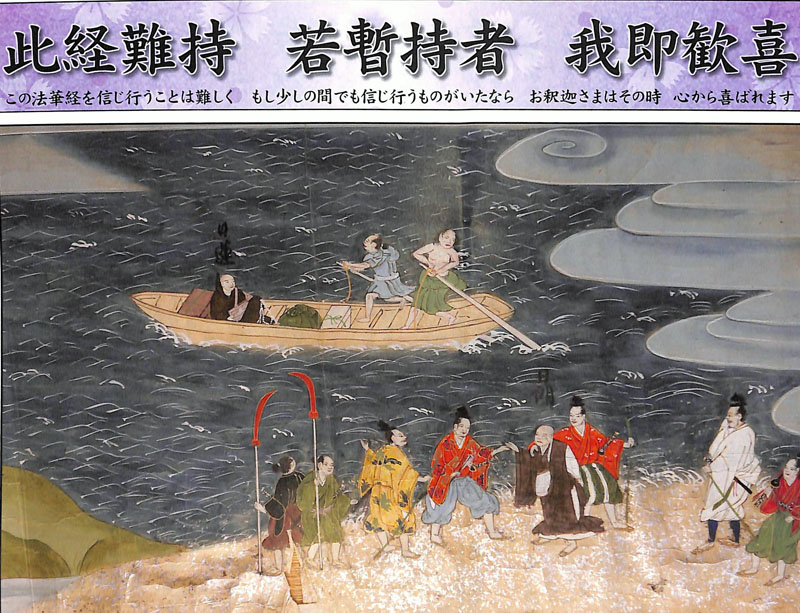

�@���̖��͊і����Y�i�ʂ��Ȃ��낤�j�d���i���������j�A���~�e�i���߂����j�Ƃ����A���l�̗c����P�����i����ɂ��܂�j�Ɛ\����܂����B

�@���͕��̖Ō���S���\��N�ɓ�����(�����ł͓\�ܓ�)�A���l�̂��a���̂Ƃ��A�C���ɘ@�̉��J���A��悩�琴�炩�Ȑ����N���o�����Ƃ��`�����Ă��܂��B

�@����͖{�R�̎���u���@���l����]�E���s���@���{�v�̍ŏ��ɕ`����Ă���A���@���l�����a�̊G�B

�@���̊G�����́A�]�ˎ���ɍ쐬���ꂽ���̂ŁA�F�ʂ�����𑽗p�����Z�ʂʼnؗ�A������Ă��镶���͍��F�̋��������ő����̉^�M�B�قƂ�NJ����������Ȃ��������ł���_�����قŁA���@���l�M�������̖�ɍL�܂����f���Ă��܂��B�Z���̘Ȃ܂���l���̒����́A�`���ꂽ��������������A�ߑ�I�ȕ\���ő������������ł��B�����̒��߂͋M�l���v�킹�A�����Ő��܂ꊈ�ꂽ���@���l�̃C���[�W�Ƃ͉����Ȃ��Ă��܂��B

�@���������蕶�̓��@���l�̊G�����ł́A���̖��@���{���ł��Â����̂Ƃ���Ă��܂��B�Éi�O�N(�ꔪ�܁Z)�����\�O���A���o�`�����u�����Ј�،o�v(�d�v������)�ȂǂƋ��ɖ��@���Ɋ�i��������̈�ł��B

�i�{��@�؏@�u��182���M�s�v�j

�@

| 2014�N03��03�� 10��30�� |

| �ؑ����m�E�����E���M�V���x�� | ||

����26�N3��2�� ���m�E�����E���M���x�����{�����{���ōs��ꂽ�B �����̗l�ɓ���͏�i�́u�V����Ԃ낮�v�łɁA �ʐ^�W�͏�i�́u�ʐ^�W�Q�v�łɌf�ڂ��܂����B �������������B �ȏ� ����26�N3��2�� �ؑ����m�E�����E���M�V���x�� ���t�@��{�R�������@�Γc���M�lj��B  |

||

| 2014�N02��24�� 11��55�� |

| ����26�N2��23���~�ԍ� | ||

| ����26�N2��23���~�ԍՂ̎ʐ^�W����i�́u�ʐ^�W�Q�v�ɓ�����u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B ���A�Î~�摜���N���b�N�ŐV����Ԃ낮�ɂ����܂��B ���̕\���̓���̉�����������ʐ^�A���o���ɍs���܂��B  |

||

| 2014�N01��06�� 15��40�� |

| 2014�N01��05�� 12��38�� |

| ����25�N12��31������̏����� | ||

| 2014�N01��02�� 17��49�� |

| 25�N12��31���{��������̏� | ||

| ����25�N12��31���{��������̏���������́u�ŐV�{�����s���v�łɁA �Î~�摜�A���o�����u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B�������������B ���A�摜���N���b�N����ƍs���łɍs���܂��B  |

||

| 2013�N12��21�� 17��20�� |

| �R�����173���̂��m�点 | ||

| �R�����173������26�N1��1�����s����i�́u�ŐV����v�łɌf�ڂ��܂����B ���A���L�̎���̉摜���N���b�N���Ă��u�ŐV����v�ɍs���܂��B  |

||

| 2013�N12��20�� 13��52�� |

| ���V�V�����Q�O�P�R�^�P�Q | ||

|

||

| 2013�N10��28�� 15��24�� ��P�W���w�ɕ��������u���̕� |

| ��P�W���w�ɕ��������u�� ����25�N10��27���J�� �u�t�@������w�����@�����@�p�q�搶 ��������i�́u�V����Ԃ낮�v�łɁA�ʐ^�W�́u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ځB ���́��̉摜���N���b�N�ŃA���o���ɍs���܂��B  |

||

| 2013�N10��21�� 10��09�� |

| �����R�@�g�ˉ@��� | ||

| 10��20���s��ꂽ�A�g�ˉ@����̎ʐ^�W�́���i�́u�ʐ^�W�Q�v�� ����́u�V����Ԃ낮�v�ɁB20���͉J�Ŗ������苟�{�͒��~�ƂȂ�܂����B ���A�摜���N���b�N����Ɠ���ɂ����܂��B  |

||

| 2013�N10��17�� 04��59�� |

| ����������������V���L�� | ||

|

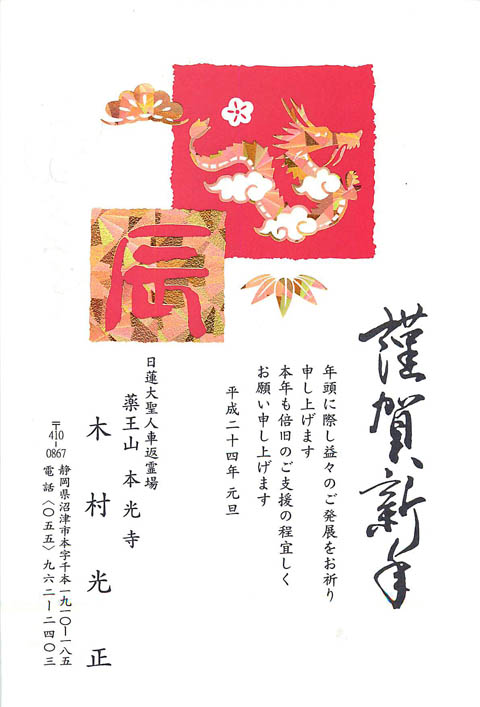

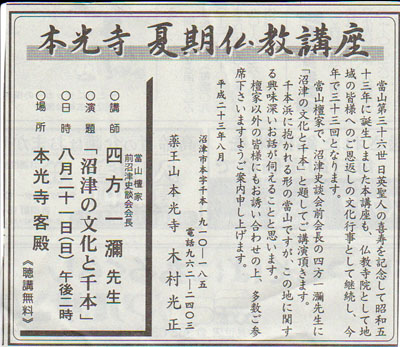

���N�͌������R�q������� �@�������Ō��@�@�v�Ɩ��������� �@�@�؏@��{�R�̌�����(�Γc���M�ю�)�͏\����A�u���@���l���v���{���ŊJ�����B �@�O���ܔN(���)�\���\�O���ɓ��ł������@���l�̖����ɍ��킹�A�����l�̈⍜�Ƃ��Č�ɗ����{���ɕ��(�J��)���ĐΓc�ю��t�߂ēnjo���A�@�v���s�����B �@���v��ɂ͊e�V�ŁA��������̒|���ⓩ��̒��ɗ��Ă����[�\�N�ɓ_�����ċ���������A��S�l�̒h�Ƃ�n��Z����ƁA���������\�l���Q�����A�R�傩���{���O�܂Łu��[����������v���s�����B �@���̑��Ԃōʂ�ꂽ������Z��擪�ɁA�����푾�ہA�ށA�J�Ȃǂ̗B�q�����������A���N�́A���y�ƂɈ˗����Đ��Ȃ���Ȃ��Ă�������u�������R�q�v�̒������Ȃ��I�B �@�q�ǂ���ɂ�錮�Ճn�[���j�J��R�[�_�[���͂��߁A�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�A�s�b�R���Ȃǂ̉��t���������y���ȋȂ��s��ɉԂ�Y���A�ɂ��₩�ɎQ�������������B���N���V�Ȃ̔�I��\�肵�Ă���B �s��������25�N10��17��(��)���t |

||

| 2013�N10��15�� 12��35�� |

| ����25�N10��14����ށ@�@�r�R�@���w������@�v�E�������苟�{ | ||

| 14���s��ꂽ�A���w������@�v�E�������苟�{�̎ʐ^�W�͏�i�́u�ʐ^�W�Q�v�ɁA ����́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B ���A�摜���N���b�N����ƁA����ɍs���܂��B  |

||

| 2013�N10��13�� 13��52�� |

| ����25�N10��12������������@�v�A�������ۗ��苟�{�B | ||

| ����������@�v�̎ʐ^�W�����́u�ʐ^�W�Q�v�� ������u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B�������������B ���̉摜���N���b�N�ł�����ɍs���܂��B  |

||

| 2013�N10��06�� 15��28�� |

| ����25�N10��5���{��������@�v�̓����ʐ^�W�̂��m�点 | ||

| �e�� 10��5���{�����{���ōs��ꂽ�A����@�v�̓���́��̐V����u���O�ɁB �ʐ^�W�́u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B�������������B  ���A�摜�N���b�N�Ŏʐ^�W�ɓ���܂��B |

||

| 2013�N09��27�� 13��37�� |

| 25�N�x�{������� | ||

|

||

| 2013�N09��19�� 14��13�� |

| ����25�N9��19��(��)�{�����̏H�F�����ʐ^ | ||

| �䕗��߁A���ӗ������Ȃ�܂����B |

||

| 2013�N09��17�� 17��56�� |

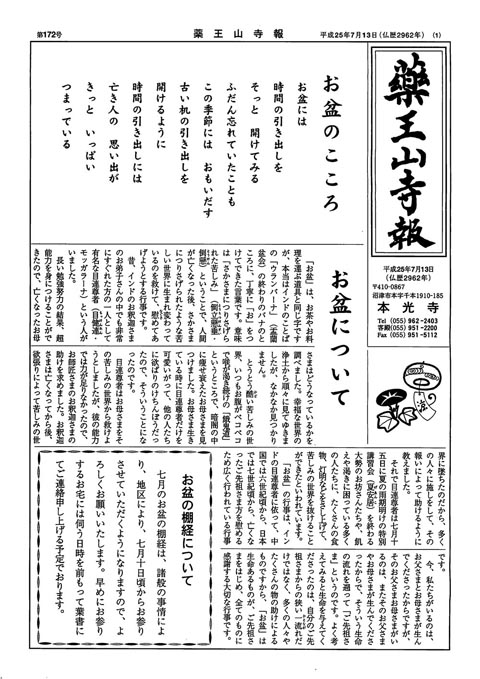

| ��172���R����̂��m�点 | ||

| ��172���R����̂��m�点�ł��B ��i�́u�ŐV����v�łɌf�ڂ��܂����B ���A���̕\���摜���N���b�N���Ă��u�ŐV����v�łɂ����܂��B ���A�ŐV����ł̉摜���N���b�N���܂���2�i�K�Ŋg�傳��܂��B  |

||

| 2013�N09��14�� 11��54�� |

| �{����25�N����E�����\��\ | ||

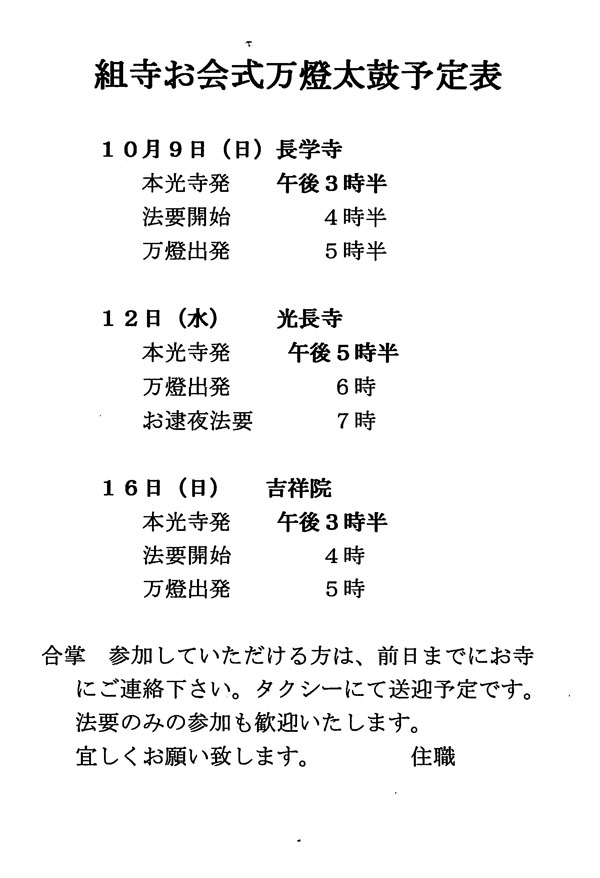

�{����25�N����E�����\��\ |

||

| 2013�N09��14�� 11��51�� |

| ���̖V����25�N����F����������Q���ҕ�W | ||

���̖V����25�N����F����������Q���ҕ�W |

||

| 2013�N08��26�� 12��37�� |

| �{�����Ċ������u���F�u�t�l���搶�B | ||

| ����25�N8��25���{�����Ċ������u�� �ʐ^�W����i�́u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B ������u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ځB�����L�̎ʐ^���N���b�N����Ɠ���ɃW�����v���܂��B  |

||

| 2013�N07��31�� 12��38�� |

| �Ċ��u���ē� | ||

|

||

| 2013�N07��17�� 10��42�� |

| ����25�N7��16���{�����{��S�@�v���悲�ē� | ||

|

����25�N7��16���{�����{��S�@�v�������i�́u�ŐV�R�{�����E�s���v�ł� �A�b�v�������܂����B�������������B ���́A���L�摜���N���b�N���܂��ƁA����ɂƂт܂��B |

|

| 2013�N07��08�� 16��23�� |

| �R�����172�����s | ||

|

�R�����172�����s����܂����B ��i�́u�ŐV����v�ł��������������B  |

|

| 2013�N07��03�� 09��09�� |

| �{������{��S�@�v���ē� | ||

|

�{������{��S�@�v |

|

| 2013�N03��11�� 13��57�� |

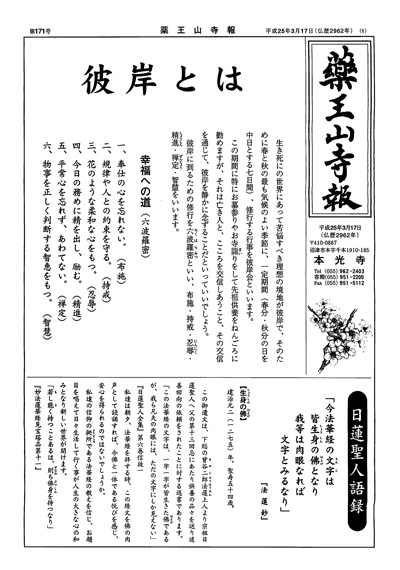

| �R����̈ē� | ||

|

�R�����171�������s����܂����B ��i�́u�ŐV����v�łɌf�ځB �i�ŐV����̉摜���N���b�N����Ɗg�傳��܂��B�j  |

|

| 2013�N02��27�� 15��05�� |

| �X�n�������� | ||

|

�{�������̒��ԏ�e�̉Ƃ������Ȃ�X�n�ƂȂ����B �ċp��̑O�ł��B  |

|

| 2013�N02��25�� 11��45�� |

| ��z�K�g�ˉ@�̔~�ԍՂ̎ʐ^�Ɠ���̂��ē� | ||

| ����25�N2��24���~�ԍՂ����X�����s���܂����B �ʐ^����i�́u�ʐ^�W�Q�v�ɓ���ƃX���C�h���u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ������܂����B �������������B   ��������25�N2��27��(��)�� |

||

| 2013�N02��19�� 10��20�� |

| ��z�K�̋g�ˉ@�Ŕ~�ԍ� | ||

|

��z�K�̋g�ˉ@�Ŕ~�ԍ� �@24���A�M���{���[�����W�� �@��z�K�̋g�ˉ@(���������Z�E)�͓�\�l���A�u�~�ԍՁv�������ɂ���V���{�Ōߌ�ꎞ���玵���܂ŊJ���B������͕M���{���B�I�X���o��B �@�܂��A��[�����W���\�����܂ŁA�������f���ŊJ�Â��Ă���B �@�₢���킹�͓��@(�d�b��܈�-����O)�B �s��������25�N2��19��(��)���t |

||

| 2013�N02��18�� 09��05�� |

| ��17���w�ɕ��������u�� | ||

| ��17���w�ɕ��������u���̓��� ����i�́u�V����Ԃ낮�v�łɌf��  |

||

| 2013�N01��07�� 19��12�� |

| ����25�N1��7��(��)����q���̂��m�点 | ||

|

����25�N1��7��(��)���Î�Ώ���q���� ��������́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ځB  |

|

| 2013�N01��02�� 06��24�� |

| �R�{��������@�v�E����̏�����ē� | ||

|

�R�{��������@�v�E����̏���������u�V����u���O�v�Ɍf�ځB |

|

| 2012�N12��25�� 11��57�� |

| �R�����170�� | ||

|

�R�����170�����s����܂����B ����i�́u�ŐV����v�ł��N���b�N���肢���܂��B  |

|

| 2012�N12��18�� 14��42�� |

| �@�؏@�F���V�V�F��\�Z�������u��(�\�ꌎ�\����) |

||

|

�@��\�Z�������u��(�\�ꌎ�\����) �u�I���[���悢�l���̊����̂��߂Ɂv �@�u�I���v�Ƃ������t�����߂Ďg�����A��ƂŎi�@���m�̈��c�ˉ��搶�����}�����A���b�����������܂����B�搶�͎i�@���m�Ƃ��Ĉ⌾�⑊���Ȃǂ̑��k���钆�ŁA�킸���Ȉ�Y�����ɂ��Z��̒��Ⴂ��A�s���s���̐e���̂����ŗa���������ł��Ȃ��ȂǗl�X�Ȏ���ɐڂ��邤���ɁA�⌾�ɂ��Ă̏����I�Ȏ�茈�߂������킩���Ă��Ȃ�������A�����Ɋւ���A�ق�Ƃ��ɍ��ׂȂ��Ƃ������ƂȂ��Ă��߂��Ƃ��N���Ă��邱�ƂɋC�Â����ꂽ�Ƃ����܂��B�����ŁA�F�������̂Ȃ��l���̒��߂�������}������悤�A�[���^���������ɑ���ƍl����悤�ɂȂ�ANPO�@�l�f�Z�I�q���Ǝ����l���A�����v�����������r��ݗ����A�u�I���̂����߁v������W�J����悤�ɂȂ��܂����B �@�u�I���v�Ƃ������t�́A������������ōl���������Ȃ��Ƃ����l������ł��傤�B�������ǂ������I�������}�������̂����l���邱�Ƃ́A�����̐l�����ӂ肩����A���ꂩ��̐l�����ǂ����������̂����l���邱�ƂɂȂ���܂��B�u���ł́A���̏t���ŊJ�Â��ꂽ�q�I���t�@�b�V�����V���[�r�[�l���̏I���ɒ����Ă��炢�������𒅂Ď������ł�������l�����Ƀ��b�Z�[�W���Ƃǂ���[�̃r�f�I���Љ��܂������A���̏o���҂����̖��邭�A�͋����p��Ƒ��E�m�l���v���C��������ۓI�ł����B �@�܂��u�I���v�Ƃ����ƁA�����̎���̂��Ƃ܂ŃR���g���[���������Ƃ����~�]�̂�����ł͂Ȃ����A�Ɣᔻ�I�ɂƂ炦�錩��������܂����A�搶�͂���͊ԈႢ���Ƃ����܂��B�厖�Ȃ̂́A�����̐l�����Ƒ��ƂƂ��ɍl���邱�ƁA�����̂��Ƃ��Ƒ��̂��Ƃ��l����Ƃ����p���ł��B���Ƃ��A�����̑��V��(���V�������ɍ֏�ŒZ���njo�����邾��)�ŁA�Ƒ��V��ЂƐ��O�_��Ă��������S���Ȃ�A����ɂ����m�����⑰�͗��h�ȑ��V���������������A�{�l�̈⌾�Ȃ�ƍl���č��f�����Ƃ������Ⴊ�Љ��܂����B�{�l�͈⑰�����ɖ��f�����������Ȃ��Ǝv���A���̂悤�Ȍ_��������̂ł����A�⑰�͂����͎v���Ă��炸�A������Ƒ��V���o�����������̂ł��B�_��ʂ�ɂ���Έ⑰�̋C�����͒u������ɂ���A�_���j������Έ⑰�͌̐l�̈�u�ɔ��������Ƃ����Ă悢�̂��ƔY�݁A���V��ЂƂ��Ă��_��ᔽ�ɂȂ��Ă��܂��B���̕��̏ꍇ�ɂ́A�Ƒ��Ƙb�������Ƃ����C�����Łu�I���v�����Ă���A���̂悤�Ȏ��Ԃ͔�����ꂽ�̂ł��B �@���V�ŕK�v�Ȃ̂͌̐l�����̐��֑���o�����ƂƂ��ʂ�ł��B���̂����̐l�𑗂�o���̂��m�����u�����v���킽�����ƁA�����ċߐe�҂��̐l�Ƃ������肨�ʂ���ʂ������Ɓ[���ꂱ���������ɂȂ���̂ł��B�搶�́A���o�̎��Ԃ͖S���l�ƑΖʂ����ȁu�r�̍�Ɓv�̎��Ԃł��邱�Ƃ�������x���������Ƃ�����Ƌ������Ă����܂����B �@���āu�I���v�ɂ́A�⌾��N�㌩�A���Y�Ǘ���V�̕��@�A����ǂ����邩�Ȃǂ̈ӎv�m�F�Ȃǂ��܂܂�܂��B�搶�ɂ��A�Ƃ��ɂ����͌���Ƃ�������ɋN��������́B�܂�A���q�����j�Ƒ����A�����Љ��l��`�������Ȃ������ƂȂǂɂ��A�l�̎��R�Ƃ���ɔ����I���̐ӔC���ȑO�ɂ͂��肦�Ȃ������قǑ��債�Ă��邩�炾�Ƃ����̂ł��B �@�l�͂��Ƃ��ƁA�����̎��̂��Ƃ����܂�l�������͂���܂���B��������Â����B���A���Â̑I�������鎞��ɂȂ������Ƃ��l����ƁA�I������Â≄�����Â��ǂ����邩�A����⌣�̂̈ӎu�ȂǁA��Â̑I���͂Ƃ��ɏd�v�ł���A���l�ɂȂ������x�͂�����ƍl���A�Ƒ��Ƙb�������Ă����ׂ��ł��傤�B���ꂪ�Ƒ��̕��S�����炷���Ƃɂ��Ȃ�̂ł��B �@�u���ł́A���̂ق������؏��Ȃǂɂ��Ă̋�̓I�ȃA�h�o�C�X������A���̍u���ɂ͒������A�����I�E�����I�Ȋϓ_����l�����l������e�ł����B�܂��Ō�ɂ͒����̔̔��ƃT�C������s���܂����B �i���V�V�����u�@�߁v���j |

|

| 2012�N12��17�� 11��36�� |

| ����̏� | ||

|

||

| 2012�N10��22�� 16��40�� |

| 24�N�x�g�ˉ@����̓���Ǝʐ^�̂��ē� | ||

| 10��21���g�ˉ@����̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�� �Î~�摜�́u�ʐ^�W�Q�v�ɃA���o���Ƃ��Čf�ځB  |

||

| 2012�N10��13�� 18��00�� |

| 10��12���������������Ǝʐ^�W�̂��ē� | ||

| 10��12������������̓���Ǝʐ^�W����i�́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ځB ���A�u�ʐ^�W�Q�v�ɂ��ʐ^�A���o���f�ڂ��܂����̂ł��ǂ݉������B  |

||

| 2012�N10��09�� 16��33�� |

| ���w������@�v�E�������苟�{�̓���Ǝʐ^�̈ē� | ||

| 10��8�����w���������苟�{�E����@�v�̎ʐ^�W����i�́u�ʐ^�W�Q�v�� ����͂�͂��i�́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B�������������B  |

||

| 2012�N10��08�� 13��17�� |

| �{��������@�v�̓���Ǝʐ^�W�̂��ē� | ||

|

24�N10��7���̖{��������@�v�̓������i�́u�ŐV�R�{�����E�s���v�u�V�Ԃ낮�v�ɁB �ʐ^�W�́u�ʐ^�W�Q�v�ɃA���o���Ƃ��Čf�ځB  |

|

| 2012�N10��05�� 03��44�� |

| �g�ˉ@���h�Ƃ���u����搶�v�̏����W�R���̋L�� | ||

|

�������R���N�[����������� �@���܍�i���܂� �@JA���ό����E���w�������R���N�[��(�����eJA�AJA���ϘA���ܕ���ÁA�É��V���ЁE�É������㉇)�̐R���4���A�É��s�x�͋�̌��_�Ɖ�قŊJ���ꂽ�B �@�������A���̑�J����������12�l���R�����߂��B�����Ə�2����Ɍv8��7020�_�̉��傪����A����Y�����Ȃǂ���ɁA�e����̊w�N���Ƌ��A��A���A����̓��܍�i�v243�_��I�B �@���܂�11���ɓ����s�ŊJ�����S�����ɏo�i����A12��21�`25���ɂ͐É��s����������̂�������M�������[�l�G�œW������B �s�ÐV����24�N10��5��(��)�����t |

||

| 2012�N10��03�� 15��52�� |

| �ފ݉� | ||

|

�ފ݉ԃX���C�h����i�́u�V�Ԃ낮�v�Ɍf�ځB ���A���̃X���C�h��10��29���ŏ��ł��܂��B  |

|

| 2012�N09��18�� 09��38�� |

| 24�N�x�{����������ē� | ||

|

|

|

| 2012�N09��15�� 10��41�� |

| �R�����169�����ē� | ||

|

�e�� �R�����169�������s����܂����B ��i���u�ŐV�����v���N���b�N���肢���܂��B  |

|

| 2012�N08��27�� 16��23�� |

| ����24�N8��26���J�Â��ꂽ�A��34��Ċ������u���̎ʐ^�Ɠ���ē� | ||

|

��34��Ċ������u���̓���Ǝʐ^�W����i�́u�V����u���O�v�Ɍf�� ���̑��̃A���o��������܂��A�ʐ^�W����i�́u�ʐ^�W�Q�v�ɃA�b�v���Ă���܂��B �������������B  |

|

| 2012�N08��03�� 14��36�� |

| �{�����Ċ������u���̂��m�点 | ||

|

|

|

| 2012�N07��28�� 13��17�� |

| 24�N�x���쓔�낤���� | ||

| 24�N7��27�����쓔�낤�����̓������i���́u�V����Ԃ낮�v�łɌf�ځB ���낤�ɉ��������Ă���A�Z�E�B  |

||

| 2012�N07��17�� 11��16�� |

| ���L�̃^�C�g�� | ||

|

24�N�x��{��S�@�v�̎ʐ^�W�����i�́u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ځB  |

|

| 2012�N07��15�� 8��45�� |

| ��ˋ��{�� | ||

|

||

| 2012�N07��09�� 14��01�� |

| �{��S�@�v�ē� | ||

���{��S�@�v |

||

| 2012�N07��08�� 13��52�� |

| �R�����168�����s | ||

�����168�����ŐV�R����E�s���͂�������N���b�N�����J���Ă��ǂ݉������B |

||

| 2012�N04��27�� 16��22�� |

| ��n�̐������������� | ||

|

|

|

| 2012�N04��01�� 16��30�� |

| ����24�N4��1��(��)���F�q�a�܂��̍� | ||

|

|

|

| 2012�N03��15�� 15��18�� |

| ���L�̃^�C�g�� | ||

|

�e�ʎ����167�������s����܂����B ��i�́u�ŐV�R����v��������N���b�N���N���b�N���ĉ������B  |

|

| 2012�N02��27�� 09��24�� |

| 24�N2��26���~�ԍՁF��z�K�V���{�M���{ | ||

| 24�N2��26���~�ԍՁF��z�K�V���{�M���{�̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�ɁA �Î~�摜���u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ځB  |

||

| 2012�N02��26�� 11��09�� |

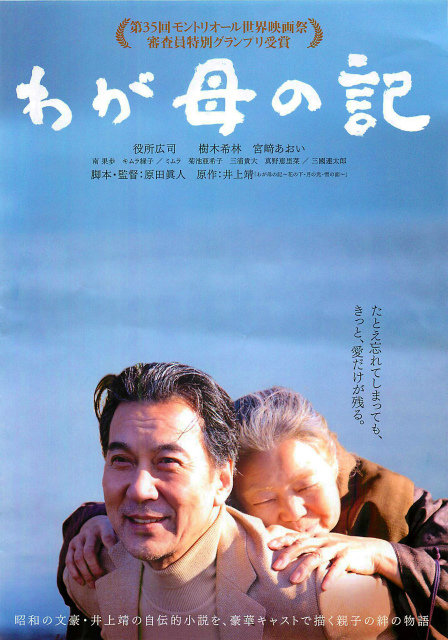

| �킪��̋L | ||

| �����Z�E �����J�b�g�o���B |

|

|

| 2012�N02��26�� 11��05�� |

| 24�N�x�u�Ԃ܂�O��Ձv | ||

|

||

| 2012�N02��23�� 07��32�� |

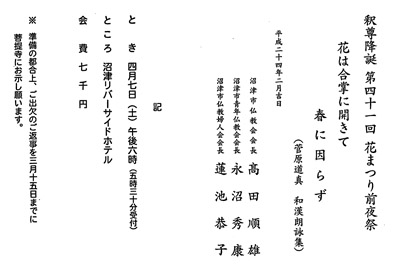

| �~�ԍՁi��z�K�V���{�j | ||

|

||

| 2012�N01��06�� 14��52�� |

| ����@�v�Ə���q��蓮��̂��m�点 | ||

|

�@�@�e�ʁA �@23�N����@�v�i����̏��j�̓����24�N����q���̓������i���u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B   |

|

| 2012�N01��01�� 12��43�� |

| �N�� | ||

|

||

| 2011�N12��24�� 14��30�� |

| ���L�̃^�C�g�� | ||

|

��166���R�����s���܂����B ��i�́u�ŐV�R����v���N���b�N���ĉ������B  |

|

| 2011�N12��24�� 10��01�� |

| ����@�v�F�����{ | ||

|

||

| 2011�N12��07�� 14��42�� |

| ����23�N�x�F���Îs�Z�\���J�܁u�y���������v | ||

|

����23�N�x�F���Îs�Z�\���J�܁u�y���������v�i�{�����d�M�k�j |

|

| 2011�N11��27�� 10��57�� |

| �{�����{���������C������ | ||

|

�䕗15���ʼn�ꂽ�{���̋S���C�������B   ��Ў��̖{��  |

|

| 2011�N11��26�� 13��48�� |

| �Ε� | ||

�{���O��̐Ε��̉Ԃ��N�₩�ȐF�ł����B |

||

| 2011�N10��30�� 16��00�� |

| ��C�푈�ɎU�������b�̈ԗ�� | ||

| �@

������i�тイ�Ёj �@(���Îs�{����)�i����̓�ׁj �@���ÍݏZ�̋����b���A��C�푈�ɎU���������̗���Ԃ��߂邽�߂Ɍ��Ă����́B �i�����j���ْʐM��14���j |

||

| 2011�N10��18�� 11��58�� |

| ���L�̃^�C�g�� | ||

|

�@10��16���g�ˉ@����@�v�� �@�������i�́u�V����Ԃ낮�v�� �@�ʐ^�W�u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B  |

|

| 2011�N10��13�� 13��52�� |

| ����������@�v�̓���Ǝʐ^�̈ē� | ||

|

�@10��12������������@�v�� �@�������i�́u�V����Ԃ낮�v�ɁA �@�ʐ^�W���u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B  |

|

| 2011�N10��10�� 13��04�� |

| ���w������@�v�̓���Ǝʐ^�̈ē� | ||

|

�@����23�N10��9���s���܂����A �@���w������@�v�̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�� �@�ʐ^�W���u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B  |

|

| 2011�N10��04�� 13��13�� |

| �g������������ۗ\��\ | ||

|

||

| 2011�N10��03�� 17��17�� |

| ����23�N�{��������@�v�̓���Ǝʐ^�̂��m�点 | ||

|

�@����23�N�{��������@�v�̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�ł� �@�ʐ^�����u�ʐ^�W�Q�v�Ɍf�ڂ��܂����B�������������B  |

|

| 2011�N09��28�� 14��03�� |

| �{�N�x����ē��i�{�����j | ||

|

|

|

| 2011�N09��22�� 11��15�� |

| �䕗15�����ꂼ�앪�����B | ||

|

�@����23�N9��22��(��)���A�����̗l�ɖ{�����ɂ��Q��ɍs�����Ƃ���A �䕗15���̖\���ŋ����̎����|��Ă����B �����O�̑�����܂�āA����̑䕗�̐�����ڂ̓�����ɂ��܂����B ���ꂼ�A�앪���I      |

|

| 2011�N09��14�� 10��45�� |

| ��165���ē� | ||

|

�@�R�����165������i�́u�ŐV�R����v�łɌf�ڂ��܂����B | |

| 2011�N08��21�� 18��25�� |

| ����23�N8��21��(��)�{���������u�� | ||

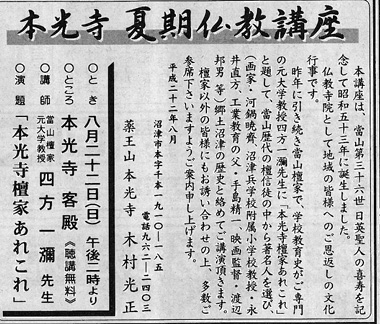

| �@����23�N�x�{�����Ċ������u�� �l���搶�̍u���Łu���Â̕����Ɛ�{�v �u���тƂ��Ă̐�{�����v�u�l�l�̕����v�u�C�Ɛ�ɂ�镶���̏W�ρv �u�C�ۂ������炵�����Â̓s����v�u�ʑ��n�Ƃ��Ă̐�{�v ���ڂ����u�`���ꂽ�B ����i�̎ʐ^�W�Q�ɉĊ��u���̎ʐ^�f�ځ���i�̐V����Ԃ낮�ɍu���̓�����f�ځB  |

||

| 2011�N08��18�� 13��37�� |

| ����23�N8��21��(��)�Ċ��u���ē� | ||

|

�@�{�����Ċ������u���ē� �@  |

|

| 2011�N08��08�� 17��14�� |

| �q����̏������B | ||

|

�����A�����̕�Q������Ă��܂����A�A�蓹�̎q����ɃJ���̐e�q�����̎U�����B |

|

| 2011�N08��08�� 14��14�� |

| �e�X�g | ||

| �e�X�g | ||

| 2011�N07��16�� 14��56�� |

| �{��@�؏@�z�����u������v�T�U�|�Q�O�P�P���̋L���ē� | ||

| �@�e�� �@�@�g���t�E���c�t�́u������v�̋L������i�̂m�d�v�Ɍf�ڂ��܂����B |

||

| 2011�N07��16�� 04��23�� |

| ��˖@�v�E�@�̉ԊJ�ԓ���ē� | ||

| �@�W�Ҋe�� �@7��15���ɍs��ꂽ�A��˖@�v�̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�łɌf�ڂ��܂����B �@���A��N�Ԃ�ɍ炢���A�����̘@�̉Ԃ�����Ƃ��āA�f�ڂ��܂����B�ȏ�   |

||

| 2011�N07��09�� 13��31�� |

| ���{��S�@�v�ē� | ||

| 2011�N07��05�� 17��31�� |

| �R�����164���ē� |

| �@�R�����164������i�́u�ŐV�R����v�łɂ����������܂����B �@�\�����ꂽ�摜���N���b�N���܂��ƁA�g�債�܂��B�g�傳�ꂽ�摜���ēx�g�債�܂��B |

| 2011�N07��05�� 11��07�� |

| ���������{�@�v |

|

�@

�@�u���юR�[�ň��炩�Ɂv 11�l�̖��������{�@�v�@���Õz�Ћ� �@���Îs�Љ�����c���3���A���s�������̎s�֏�ŁA���������{�ԗ�@�v���s�����B�s������̑m��27�l�ɂ��njo�̒��A�����c���s�W�ҁA���Ï����Ȃ�24�l���č����A�ݗ�(����)�̖������F�����B �@�Q���I���T�N���Îs���́u�����̍Ō�����̒n�ŏI����ꂽ�̂́A�����[���������������̂ł͂Ƒ����܂��B���юR�̘[�̐Â��Ȓn�ł��x�݂��������v�ƈԗ�̌��t���q�ׂ��B �@��N�x�A�g��肪�Ȃ�������A�g���������炸�ɖ������Ƃ��Ė������ꂽ�̂�11�l�B���@�v���n�܂���1975�N�ȍ~�A�����̖�����n��394�l���[������Ă���B �y�ÐV����23�N7��5��(��)�����z |

| 2011�N06��26�� 12��40�� |

| �{�����q�a���݈ψ�����u�����v�ɂ��� | ||

|

�@

�u�����v �@�펞���̋��o�Ş������������{�����ŏ��̍Č������ʂ��Ƃ͂���܂���B���ƂɌ�����l�̐؎��ȔO��ɂ��A�ݗ��ψ����ē����l�Y���v�Ȃ���i����邱�ƂɂȂ�A���̈ӏ������ɑ���܂����B���͂��˂��ː��Ē��̞����̂ǂ�����ߐ��̑����Ȍ`����ɂ��Ă��邱�Ƃ��⊶�Ƃ��A���̏��̂����ꂽ�`�����Ƃ�ʂ���s�R�Ɏv���Ă����܂ƂāA�˗������ł���������ł��B �@�K���ɂ��āA���͓��{�݂̂��A���N�A�����̖��������Ă��܂��B���̌��ʁA�����������ł����A�����������k��قnj`�������悢�ƐM���Ă��܂��B���{�ł͓ޗǎ���O���A�܂莵���I�̞������ŌÍŗD�ł��B���S���A�������A���ɕ{�ϐ������̏�������ł��B�����Ŏ��͊ϐ������̏��̗֊f�ɂ��ӏ����邱�Ƃɂ��߂܂����B �@���̍����͏��F�̏�[�܂ŎO�ځA�����藴���̏�܂ŎO�ڔ��������B���a��ځB���藈����̏���蒘�����������Ƃɂ��C�Â��ł��傤�B���̏�A�㕔����p�����������ł킸���ɔ���A���r����͖w�ǐ�������ɉ���A�ׂ���̒܂ɏI��p���ƑR�Ƃ��āA���Ƀ��_�[���Ɍ����܂��傤�B�U���F�͂�������ׂ��A���܂��Ă���A����͔�r�I����Ɉ��k���ꂽ�`�ł��B���͊e��Ɏl�s����A�S���ň��������܂��B�l�s����͖@�،o��\���i�ɂ����Ƃ����ď�l�͊��܂����B���F�ɂ͔E�~�����A���F�ɂ͓��������A�����ɂ͎����I�̎q�[���̍L�����t�@���A��������������܂����B������������k�����̌É�ŋ����`���ɂ��܂����B �@�c�F�̘Z���̖����͖{���������̑c������w��l�̌���|�ɂ���Ă��܂��B�r�̊Ԃɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�u���a�l�\�ܔN�@��V��A���a���S�\�N�c�]�@��A���������B�{��ē����l�Y�B�K�q�B�ӏ������厡�Y�v���̖��܂ʼni�v�ɍ��܂ꂽ�̂͌��h�̎���ł��B �@�����͋��s�̕���t���c�O�@���̎���o�ċ��{���H��ō���A���a�l�\�ܔN�\�ꌎ���Âɑ����A�ē��@�Ɏ��܂�A�\��\�O���ē��@��莛�܂Ŗ،��Ƌ��ɉ^��ď��O�ɒ݂���A���̑�ꐺ�͌�����l�ɂ�蓳���炳��܂����B���͉�����邭�Ă͐���������܂���B�ł����炱�̑�ꐺ���܂ł͐S�z�łȂ�܂���ł������A���̑�ꐺ�Ŕ��������F��������Ŗ�n��A�]�C���X�Ƃ��Ă��܂ł�ᶂ����A�l�X�̂��V�̐����ɋy��ŁA�͂��߂Ăق��Ƃ������܂����B�������͎��ɂ������Ă͂��̏��̉��������̂��y���݂ɂ��A���̉��ɂ��ϔY����E������тɂ��ӂ�Ă���܂��B �i�{�����q�a���݈ψ�����j �u�n�L�Ə��O�v �@�q�a�̃��r�[���k���Ɍq���镝��Ԃ̘L�͒��ԂŎ��ԁA�����ň�O�E���܃��[�g���œ��܁A�O�ԂŖk�ځA�O�ԂŖ{���̓���[�Ɍq����A�q�a�E�{���Ԃ̘A���H�ƂȂ�܂��B�r���O�ԕ��͉������グ�ď��O�Ƃ��A���̉��͊J�����ĕ�n�ւ̏o�����ɂ��܂��B���͓y�ԏ��ŁA���D�F�̌������l���~���܂��B���O�̕��������͓y�ԏ���O��ɂЂ낰�A�ԎR���̊K�i�����܂�.���̑f�ؑ��B�n�Ֆʂ�菰�ʂ܂ŎO�Z�Z���`�A������[�܂œ[�g����O�B��ɑa�����O���ܕ����z�̌y�������������܂��B���̏o��Z�Z���`�B���Ɠ������̉��ϓV��B�����̓R���j�A�������B���͊������B�ǖʂ͓����͕�n�Ɍ����̂ŁA�㕔���킸���ɓ������ق��A���X�����^�����n�ɍ�������𔒂��h��܂����A�����͘L�̍��E���[��ǂƂ���ق��A�A�q���Ƃ��܂��B�������A�L�̐܂�Ȃ���Ŗ{���Ɩ{�����ւŐ��������Ɍ����������͊J�����܂��B���ɂ͑召�l�̐�z���A�|��Ⴍ�Y����ق��A���썻��~�����݁A���̂�����T��̎��Y���܂��B �@���O�͊J������Ă��܂��̂ŁA�n�сA�тŌł߁A����̑O��Ɋȑf�ȗ�������������ɁA���E�̒��ԂɘA�q����ׁA�ꌩ�A�O�̂悤�Ɍ����܂��B�����ɓ��ؗ��������A����݂��܂��B�������z�O���ܕ��B �i�{�����q�a���݈ψ�����j |

|

| 2011�N06��07�� 12��51�� |

| �{�����F6���̏��B | ||

| �@6���̏��B |

||

| 2011�N04��07�� 16��46�� |

| ���Îs������F�����{��k�Е��̎҈ԗ�@�v | ||

| ���Îs������F�����{��k�Е��̎҈ԗ�@�v�̓�������̒i�́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B ����23�N4��7��(��) |

||

| 2011�N03��29�� 09��50�� |

| �u������������ | ||

| �@�{�����d�M�k�u�u���������v����23�N3��24���������B �摜��1��12�����s�N���ŏI�W��M�C�ł̗[�H��ŁB  |

||

| 2011�N03��21�� 09��53�� |

| ���Îs������@�n�}�i���������50�����j | ||

|

||

| 2011�N03��17�� 17��15�� |

| �R����ē� |

|

�@�R�����P�U�R������i�́u�ŐV�R����E�s���v�u���O�ɂ����������܂����B |

| 2011�N03��05�� 14��25�� |

| ��z�K�V���{�E�~�ԍՂ̓���̈ē� |

|

�@����23�N2��27����z�K�V���{�E�~�ԍՂ��J�Â���܂����B �@�x���Ȃ�܂������A�~�ԍՂ̓������̒i�́u�V����u���O�v�� �@�f�ڂ��܂����B�����������B |

| 2011�N02��25�� 12��08�� |

| �~�ԍՁF��z�K�V���{ | ||

|

�@��z�K�V���{�Ŕ~�ԍ� �@27���M���{�A��[�����W �@��z�K�̋g�ˉ@(���������Z�E)�́A�u�~�ԍՁv���\�����ߌ�ꎞ���玵���܂ŋ����ɂ���V���{�ŊJ���B �@�M���{��������s����ق��A��[�����W�������܂ŋ����̓��f���ŊJ�Ò��B�͋[�X���o�Ăɂ��키�B �@�₢���킹�͓��@(�d�b��܈�[����O)�B �i��������23�N2��25�����j |

||

| 2011�N01��06�� 10��58�� |

| ���Î�Ώ���q�̂肪��I |

|

�@����23�N1��6��(��)�ߑO8�� �P��̖{���������ɂ����ď��Î�Ώ���q�̂肪��I�B �������i�́u�V����u���O�v�Ɍf�ڂ��܂����B |

| 2011�N01��04�� 16��26�� |

| ����̏� |

|

�@22�N�{��������̏��̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B |

| 2010�N12��20�� 17��05�� |

| ��162���R����̈ē� |

|

�@�R����162���R����i�́u�ŐV����͂�������v�Ɍf�ڂ��܂����B |

| 2010�N10��19�� 15��04�� |

| �P�O���P�O�����w���E�P�O���P�Q���������E�P�O���P�V���g�ˉ@�̂���@�v�̓���ē� |

|

�@�P�O���P�O�����w���E�P�O���P�Q���������E�P�O���P�V���g�ˉ@�̂���@�v�̓���Ǝʐ^�W�B �@����i�́u�V����Ԃ낮�v�ŁA�ʐ^�W�́u�ʐ^�W�Q�v�̂Q�Q�N����A���o���ɒlj��f�ڂ��܂����B |

| 2010�N10��07�� 15��14�� |

| 10��3���{��������̓���Ǝʐ^�W�̈ē� | ||

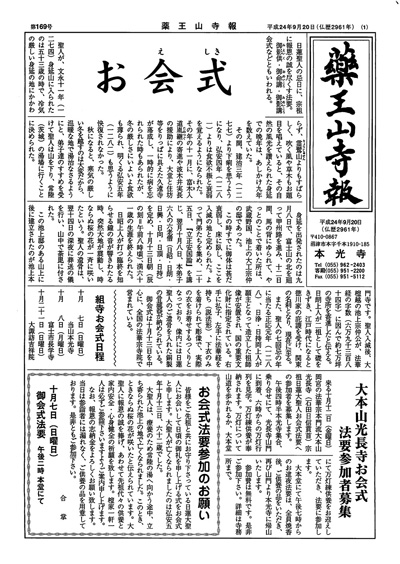

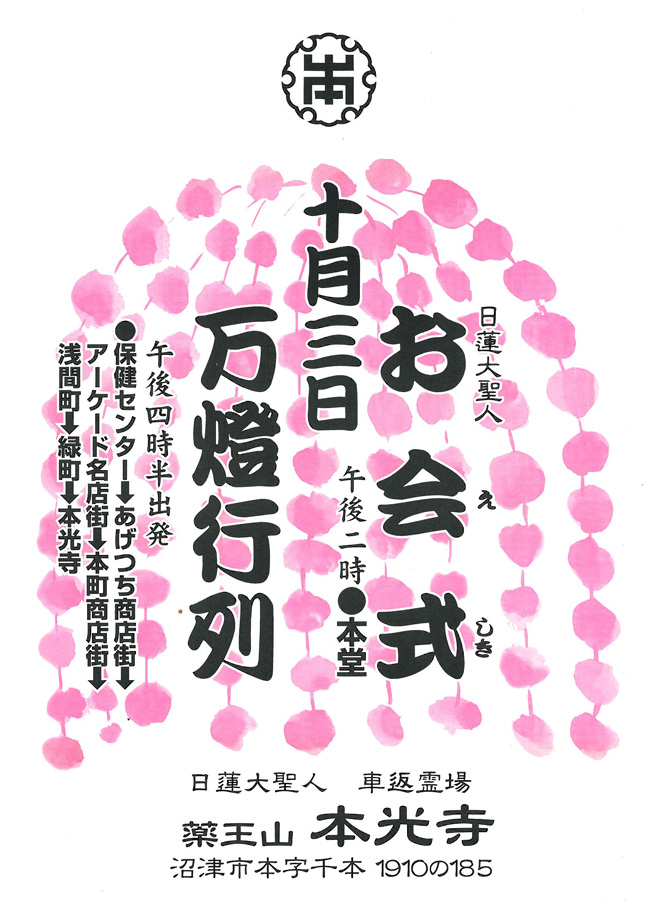

| �@����22�N10���R���@�R�{�����̓������i�́u�V����Ԃ낮�v�Ɓu�ŐV�s���Ԃ낮�v�Ɍf�ځB �@�ʐ^�W�́u�ʐ^�W�Q�v��22�N�{��������A���o���Ɍf�ڂ��܂����B�����������B �@���@�吹�l����Ɩ����s�� �@����Ƃ͓��@�吹�l�̂������ɂ��߂�����@�v�̂��Ƃł��B ������������c�l�Ƌ��ɂ���艺�����Ă���A�吹�l�̌����(�S���Ȃ�����)���L�O���ĕ̐^����������߂̖@�v�ł��B�吹�l�ɂ�����ē����̌���\���グ�鎮������Ɛ\���܂��B �@�����玵�S�N�O�A�O���ܔN(���)�\���\�O���A���@�吹�l�͕������r��@(���̖{�厞)�Ō���ł���܂����B�{������͑吹�l�̂�������Ǔ����邽�߂̖@�v�ł������A�N�����o��ɂ�āA�@�،o�M��g���ȂčO�߂ꂽ�吹�l�̔E��̌䐶�U���ÂсA������ڂւ̂������ɑ��ĕ��ӂ̐��������@�v�ƂȂ�܂����B����́A�Â��͌�e�u(�݂�������)�䖽�u(���߂�����)�u�ȂǂƂ��Ă�A�]�ˎ��ォ�琷��ɂȂ�܂����B��ʏ����̑吹�l�ւ̑c�t�M�����܂�A�@�|���A�߂��߂����Ȃ��ŗz�C�ɂ��܂肵�A���m����M�ғ��u�̐M�O���ł߁A�M������ߍ����Ė����ւ̊��͂Ƃ��܂����B�@�x����̂��܂肨��ڂ̐���c��ۂ̉���苿������悤�ɂȂ�܂����B����ɂ͍��̑��Ԃ�����������������������܂����A�吹�l������ł��ꂽ�Ƃ��A���Ȃ�ʍ����炫�ւ����Ƃ����`���ɂ��ƂÂ����̂ł��B�\���\�O���𒆐S�ɂ��Ă��̑O��I��őS���̖@�؏@���@�ł͕K���吹�l�ɑ��邨����c�ނ̂ł��B �@�{�����ł����S�N�]���N��������߂��ĎQ��܂����B�܂����@�吹�l�̌\�N���Ƃ̌䉓��(�N����@�v)�ɂ͖������{���s���Ă����Ɠ`�����Ă��܂����A�₦�ċv�����s���Ă��܂���ł����B���a�\�Z�N�̎��S����(���S���)���@��ɁA���h��v���ĕ����������܂����B��X�������l�̈�u�ł�����A������p���ׂ��A�����Џ�l�𒆐S�ɐ��b�l��ꓯ�������d�˂܂����B���b�l��N���ɂ��A�g���R�E�r��ւ̌��w�A�g���R�����u��肨�j�q.���ۂ̒��`���m�Â�ς݂܂����B���a�Z�\��N����̖����s����z�K�g�ˉ@�����u.�x�m���w�������u�E���ÓΐE�g���l�E���Î�Ή�l�̂����͂Č��C���܂����B�]�ˎ�����Ï鑢�c�̂��ߎO�����ԕԂ̒n���ړ]���O�S�]�N�{�����̂������������̎���̎s�X�n��ɗ��苟�{���܂����B�܂��g����v����.�r��{�厛�ɂ��Q�����A���݂͑g�����тɉ��{�������̂��ߖ�ɂ��Q�肵�Ă���܂��B �@����͈�N�Ɉ�x���@�吹�l�ɂ���o������ł��B�{�����ł͖��N�\�������j���ɁA�吹�l�̂����⓿���Âю]����ƂƂ��ɕ̐�������邨����s���܂��B�h�ƒ��e�Ɛ�c��X�̒ǑP���{�̂�����ƁA���̈�N�̖��������肢����A�Ɠ����S�E�S�g���S�̂��F����s���܂��B �@���� �@�S�����킹�͂����킹�얳���@�@�،o �@���Îs�{�F��{����Z�̈ꔪ�� �@���@�吹�l�ԕԗ��R�{���� �@���@���l�ɕ��ӂ̐S�� �@��{�E�{����������Ɩ����s�� �@��{�̖{����(�ؑ������Z�E)�͎O���A�u����@�v�v�����{�B�����{���ŊJ���ꂽ����ɑ����āA�h�M�k�炪���S�s�X�n�������������s����s���A���@���l�̈⓿���ÂB �@����́A�O���ܔN(���N)�\���\�O���ɘZ�\��œ��ł������@���l�ɕ̐S���\���A���@���l�̖�����Ǔ�����@�v�B���S�]�N��O�Ɏn�܂�A���@���l�ւ̑c�t�M����O�ɍL�܂����B �@���݂́A���@���l�ɕ��ӂ���ƂƂ��ɁA��c��X�̋��{��Ɠ����S�E�S�g���S�Ȃǂ��肤�@�v�Ɏ�|��ς��Ȃ���p���B �@���@���l���������r��(���E�����s��c��)�ŕa�ɂ����ł������A�G�ߊO��̍����炢���Ƃ����`���Ɋ�Â��A���̑��Ԃōʂ��������ƂƂ��ɗ�������u�����s��v���e�n�ōs���Ă���B �@�����̖����s��ɂ͒h�M�k���S�\�l���Q���B�x�m�s�̒��w���A��z�K�̋g�ˉ@�̖����ƒh�M�k�炪�����A������̔������̎s�ی��Z���^�[�O���o�������B �@���@���l�̓`����`����ԗ���擪�Ɍ��ڊ���A�܂Ƃ��A���Ԃōʂ�ꂽ�召�̖����O��ɑ����A�Q��҂��c��ۂ�ނŁA�����q��ł��炵�Ȃ���A���������X�X��A�[�P�[�h���X�X���������A�{�����X�X�A��Ԓ��A��{�Β����o�R���ē������������B �i��������22�N10��5�����j |

||

| 2010�N09��29�� 06��55�� |

| ����22�N�x�{������� | ||

|

||

| 2010�N09��18�� 08��34�� |

| �����161�� |

|

�����161������i�́u����͂�����Ɂv�Ɍf�ڂ��܂����B |

| 2010�N08��26�� 16��47�� |

| ��R�Q��Ċ������u�� | ||

| ��R�Q��Ċ������u���̓������̒i�́u�V����u���O�v�Ɍf�� �ʐ^���ʐ^�W�Q�Ɍf�ڂ��܂����B  |

||

| 2010�N08��17�� 18��20�� |

| �O����Ђ̉čՂ�ŁB�o�b�^����������B | ||

�s�N���̎u���v�ȁB |

||

| 2010�N08��17�� 18��16�� |

| �{�����@�Ċ������u���ē� | ||

|

||

| 2010�N07��10�� 09��16�� |

| �R�����160���ē� |

|

�R�����160�� ��i�̍ŐV�R����łɌf�ځB |

| 2010�N06��07�� 19��31�� |

| ���L�̃^�C�g�� | ||

| ����22�N6��5��(�y) �R�{�����s�N�����C��s��ꂽ�B ���̒i�́u�V����Ԃ낮�v�łɓ�����A�ʐ^�W�Q�ɒc�Q�A���o�����f�ڂ��܂����B ����ɂ����������B  |

||

| 2010�N05��21�� 12��04�� |

| ���w���u���ގR���v | ||

|

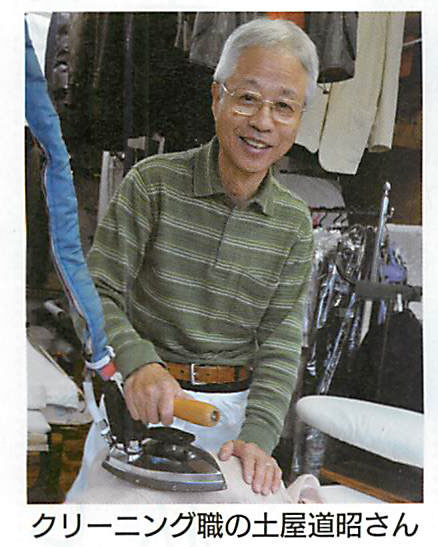

�@�x�m�@���w���Łu���ގR���v �@�V�Z�E��h�Ƃ�j�� �@�x�m�s��ނ̖{��@�؏@���w���ł��̂قǁA�V�����Z�E���}����u���ގR���v���J���ꂽ�B�g�����h����(43)����27���Z�E�ɏA�C���A�W�܂����h��(����)��n��Z�� ����j�������B �@�����ȕ��͋C�̒��A���������g������͑�26���̋g�����ďZ�E����ߋ����Ȃǂ����u�@���p���v���s���A�E�����������B�g������́u�n��̐l�����ɐe���܂�鎛�ɂ������v�ƌ��ӂ�����B �i�ÐV����22�N5��21�������j |

||

| 2010�N04��15�� 17��57�� |

| 4��12���s�N�����i����j | ||

| �s�N���V�l�u���{���j���v����B �ؑ������Z�E���̈Ϗ���B  |

||

| 2010�N04��09�� 10��33�� |

| �ߑ��~�a��O�\���Ԃ܂�O��Ձi�����L���j | ||

|

�@�Ԃ̐��̉Ԃ̂悤�Ȃ�l���� �@�Ԃ܂�O��ՂŎߑ��~�a���j�� �@�ߑ��~�a��39��Ԃ܂�O��Ղ������^�A���}�z�e���ŊJ����A�s������(���c���Y�)�A�s�N������(���ÊC���)�A�s�����w�l��(���v�Ԙa�q�)�̉���A�h�M�k�O�S��l���o�Ȃ����B �@�ω��o�A�l�O����(������������)�������A���c����͂��߂Ƃ����\�҂ɂ�����(����Ԃ�)���s��ꂽ�B�����͎ߑ��a�����j�����́B �@�������������c��́A���N�̃e�[�}�u�Ԃ̐��̉Ԃ̂悤�Ȃ�l����v�ɂ��āA���̒���v���V�t���璸�������̂Ƃ��āA���������̗l�q��b�����B �@�u�V�t�l�́w������������K�v�Ȃ���x�Ə��Ă������A���ɂ͉������E�̂悤�Ɋ�����ꂽ�B�w�����������E���K����x�ƘV�t�l�͏��Ă���ꂽ�v�Ƃ����B�N���������������Ă���A�������������鎞��̗��邱�Ƃ��������Ƃ����B �@���̌�A���̔~�тł̎v���o�B�u�����͍L���~�т��������B�܂��������t�̔ӁA�V�t�l�ƕ����Ă���ƁA�w�����ɍ���Ȃ����x�ƌ���ꂽ�B�����Ȃ��Ƃ���ɍ���ƌ����B�����������Ƃ��������ȂƎv���č���ƁA�w�܂��A�����ł��ꕞ�������������x�ƘV�t�l�͎�Œ��q�̌`����点���v�Ƃ����B �@��l�͉����Ȃ�����̒��q�Œ������ނ��������������A���c��͓����A����̒��ɉF�����l�܂��Ă���Ɗ������Ƃ����B �@�u�܂��ɘV�t�l�̂悤�ȏC�s���Ȃ�������������A�w�C�s�����Ă���ΐS�̉Ԃ��炭��x�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��Ǝv���v�Ɖ��߂č��N�̃e�[�}�ɂ��Ęb�����B �i��������22�N4��9��(��)���j �@�����╗�D�Ȃǃv���[���g �@�N������͊X���͂Ȃ܂� �@�s�����@�̎l�\�܍Έȉ��̑m���őg�D����s�N������(���ÊC���)�́A�X���͂Ȃ܂���A�������}���T�����X�O�ōs���A�ʍs�l�ɊÒ���U�镑�����B �@�ߑ��a�����̎l���������j���Ȃ���A������m���Ă��炨���Ƃ������g�݂ŁA�ʍs�l�ɁA�߉ޑ��ɊÒ����|���Ă��炤�������s�����B�q�ǂ��ɂ͕��D�₨�������z�����B �@�����������Ⴂ�����̈�l�͓������ߑ��̒a�����ł��邱�Ƃ��u�m��Ȃ������v�Ƙb���S���������B �i��������22�N4��9��(��)���j |

||

| 2010�N03��22�� 14��32�� |

| �{���������������� | ||

������������ |

||

| 2010�N03��15�� 12��08�� |

| �R�����159���ē� | ||

|

�@�R�����159�������̍ŐV�R����N���b�N�Ɍf�ځB �@�g�傳��ǂނ��Ƃ��o���܂��B |

|

| 2010�N03��06�� 18��36�� |

| ���������H���̗l�q�B | ||

�����������i�ށA�H���̗l�q�B |

||

| 2010�N02��16�� 09��10�� |

| �~�ԍՁF��z�K�@�V���{ | ||

�@�@ �@�@�@�Q�P���@��z�K�̋g�ˉ@�Ŕ~�ԍ� �@�M���{���[������i�W�� �@��z�K�̋g�ˉ@(���������Z�E)�́A�����ɂ���V���{�Łu�~�ԍՁv���\����ߌ�ꎞ���玵���܂ŊJ���B �@�M���{����������s���A�g���Â����M�≔�M�A������i�Ȃǂ�njo�̒��ŕ����グ��B�܂��A�����������܂ł̕�[������i���A�\�l�������\�����܂œ��@�Q���e�̓��f���ɓW�������B �@�₢���킹�͋g�ˉ@(�d�b��܈�̈���O)�B �i��������22�N2��17��(��)���j |

||

| 2009�N10��08�� 19��39�� |

| �{�����������苟�{�i�����L���j |

|

�@�@��{�E�{�����̖����s�� �@�����Ŏ�����킹��s���� �@��{�̖{�����́A�O���ܔN(���N)�\���\�O���ɘZ�\��œ��ł������@���l�ɕ̐S���\���u����@�v�v���l���Ɏ��{�B�����{���ł̂���ɑ����āA���S�s�X�n�������������s����s���A���@���l�̈⓿���ÂB �@�s��ɂ͒h�M�k���S�\�l���Q���B�x�m�s�̒��w���A��z�K�̋g�ˉ@�A�����̖@�؎��̒h�M�k��������A������̔������̎s�ی��Z���^�[�O���o�������B �@���ڊ���A�܂Ƃ���擪�ɁA���̑��Ԃōʂ�ꂽ�召�̖����O��Ƌ��ɎQ��҂������A�c��ہA�ނ̂����q���ɂ��₩�ɑł��炵�Ȃ���A���������X�X��A�[�P�[�h���X�X���������A�{�����X�X�A��Ԓ��A�Β����o�R���ē������������B �@�����ł́A�s�������������킹��s���̎p���������B �i���Ò����V���j |

| 2009�N09��26�� 11��51�� |

| �@��\��N�x�@����ē� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| 2009�N09��21�� 17��56�� |

| �������ہE����Ŕ� |

|

�@�P�O���S������ł��B �@�Q�V���i���j���ۂ̗��K���Ă܂��B���K���Ƃ��Ă͍ŏI�ł��B �@���摜�͗�؎��B�e |

| 2009�N09��19�� 14��41�� |

| �����R�����157���̈ē� |

|

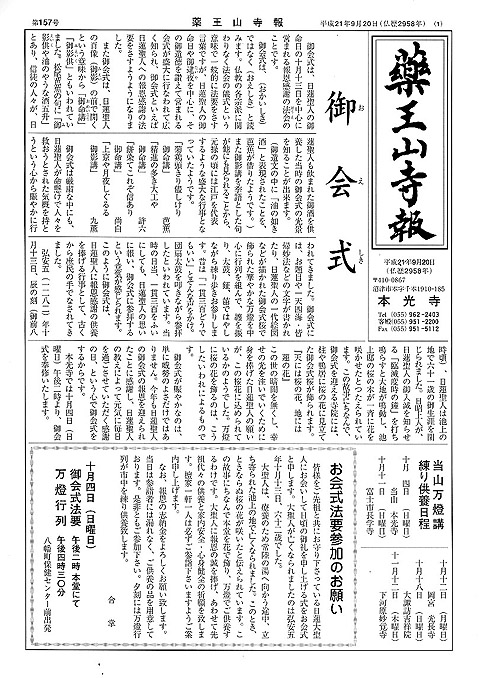

�R����F157��������21�N9��20�����s����܂����B ���u�ŐV�R����E�s���͂�������N���b�N�v���N���b�N���Ă��ǂ݉������B �摜���N���b�N�Ŋg�債�܂��̂ŁA�ǂ݂₷���Ǝv���܂��B |

| 2009�N08��24�� 12��59�� |

| �Ċ������u���F����21�N8��23��(��)�̓���ē� |

|

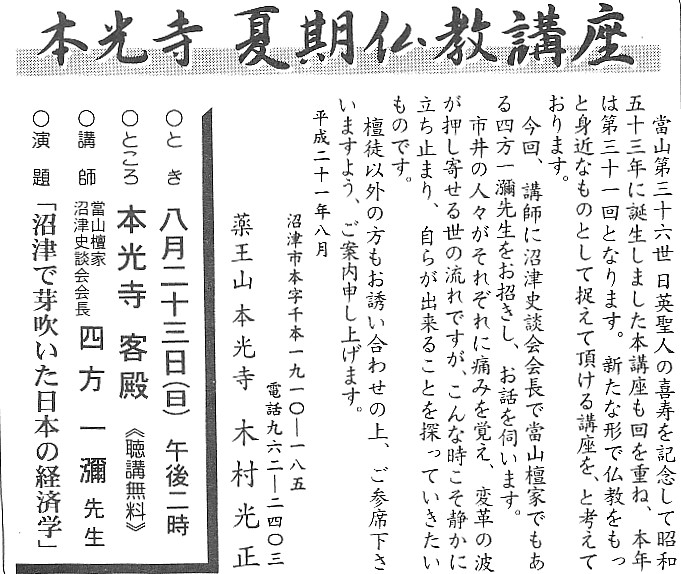

�@��35��{�����Ċ������u���F����21�N8��23��(��) �@�̓������̐V����Ԃ낮�Ƌ�����Ԃ낮�Ɍf�ڒ� �@4����ł����A�����������B |

| 2009�N08��18�� 09��43�� |

| �{�����F��R�P��Ċ������u�� |

|

| 2009�N08��06�� 16��50�� |

| �s�N���Ƒ��� |

|

�@�{�������b�l��s�N���Ƒ���Ƒ���W���T���s��ꂽ�B �@�������́u�V����Ԃ낮�v�Ɍf�ڂ��܂����B �@���A�ʐ^�́u�ʐ^�W�Q�v�̑s�N���A���o���Ɍf�ڂ��܂����B |

| 2009�N08��02�� 11��13�� |

| ���c�n������i�����{�����e�A��\�j�F�{�������b�l��w�l�� |

|

�@�_��O���[�v�u�����ނ�v��30�N �@���Ղ��ǂ�L�^���� �@�_��O���[�v�E�����ނ�́A���O���[�v�̎O�\�N�̗��j�����ǂ�A���o��Q�Ҍ����̓_�����w���������ނ�x�́u�ڎ��v�Ɓu���Ƃ����v���W�߂��O�\���N�L�^���u�����ނ�̂������Ɓv���B�W�҂ɔz�z���Ă���B �@���O���[�v�n���Ɍg���A���ԂƋ��Ɂw���������ނ�x�����Ă������c�n���(81)���Y�n�����́A�u�����ނ肪��x���܂������ƂȂ��O�\�N���}����ꂽ���Ƃ́A�w���������ނ�x�𒆐S�ɃO���[�v���S����ɂ��Ă������߁B�L�^���͊����̋L�^�Ƃ��Ďc�����̂ŁA�ڎ��Ƃ��Ƃ���������ƁA�������v���o���v�Ƙb���Ă���B �@���O���[�v�́A��㎵���N�ɔ����ȗ��A�}���╶�͂Ȃǂ̓_��{�����e�B�A�����Ɏ��g�݁A����N�ɂ͊��R�O�^�y���Z�E�̒����w�����肪�Ƃ��x����{�_���}���ق���_���o�ŁB�㔪�N�ɂ̓J�^�J�i��V���T�A��Z�Z�O�N�ɂ͖��ΊC�l���́w���`�x��_�Ă���B �@���삵�����̂ɂ��āA�S���̎��o��Q�ҊW�c�̂�s���̊w�Z�A�{�݁A�c�̂֓_���}�����A�n���Z���a�{�݂Ƀe�[�v�}���Ȃǂ����A���N�ɂ͏��Ò����܂̕����������܂��Ă���B���݁A���c����͂��߃����o�[�\�Z�l�Ŋ������Ă���B �@�w���������ނ�x�́A�b��̃j���[�X��{�A�̗w�ȁA�������V�s�A�G�b�Z�[�A�V���̓��e�ȂǁA�����o�[���I��œ_�����̂��W�߈���ɂ��Ĕ��s���Ă�����̂ŁA���ł����R�Z�E�́w�e���t�H�����@�x�͖����f�ڂ��A�u�ǎ҂̐S�̗ƂƂ��Đe���܂�Ă���v�Ƃ����B �@�����͊u���������������A���̌�A�����ɁB������ǂ݂���`������Ă��邪�A���ǂ���ڂ̕s���R�Ȑl�͎s���E�ߗׂ����łȂ������ɂ����āA�ꏄ����Ǝs���}���قɊ��A��ʂ̓_���}���Ƃ��đ݂��o���Ă���B �@����̋L�^���ɂ́A���N�܌��̎O�S�O�\���܂ō��킹�Ďl���ܐ��S�\��y�[�W���́u�ڎ��v�Ɓu���Ƃ����v���W�߁A���ƂŎd�グ���B �@���c��́A�u�O�\�N�͒����悤�ŁA�����Ƃ����₾�����B���̐ߖڂ��@�ɁA�C������V���ɔ����𑱂��Ă��������v�Ƙb���Ă���B �i��������21�N8��2��(��)���j |

| 2009�N07��12�� 14��35�� |

| 21�N�x�{��������E���������{���ē� |

|

���N�x���{���������u�Ƃ����10��4���i���j �@�@����F�ߌ�E�{�� �@���������{�F�ߌ�l�����o�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ی��Z���^�[���{���� |

| 2009�N07��12�� 14��29�� |

| �{���������u���U���Ƃ��肢 | ||

|

�{���������u�@���U���Ƃ��肢 �@�����������ފ݂܂ł̌��t�̒ʂ�t����炩�Ȓg�����G�߂ƂȂ�܂����B �{�����h�M�k�̊F�l�ɉ�����܂��Ă͉v�X�������̂��ƂƂ��c�ѐ\���グ�܂��B ���āA�������̒ʂ�{���������u���������Ĉȗ�20�L�]�N�𐔂��邱�ƂƂȂ�܂����B ���N���{�������b�l��s�N���ƐN���𒆐S��10��4���̖�E�Ɍ��������ɓ���܂������A ���ߐ��b�l���"���ɍ��������"�ɂȂ��Ă܂���܂����B �����薈�N�̍s�����܂ߖ����u�𑶑��������邽�߂ɒh�M�k�F�l�̂������Ƃ����͂Ď�l�̓����𐄐i�������A �܂������u�ւ̂��U�������肢�v���Ă���܂��B ����͓��@�䐹�l�̒ǑP�@�v�ł������܂��B�����̊F�l�̂��Q����S��肨�҂��\���グ�܂��B �{�������b�l��@�N�� �i�ڂ����͏�i�̍s�������ǂ݉������j |

|

| 2009�N07��12�� 14��27�� |

| �{�����Ċ������u���̂��m�点 | ||

|

�@�{�����Ċ������u���̂��m�点 �@��A�����@������\��N������\�O��(��)�@�ߌ�� �@��A�ꏊ�@�{�����q�a �@��A�u�t�@���Îj�k���@�l�����o�搶 �@�@�@�@�u���Âʼn萁�����ߑ�o�ϊw�v �@�ڂ����͏�i�̍s�������ǂ݉������B �@ |

|

| 2009�N07��08�� 13��42�� |

| ��156���R����̂��m�点 | ||

|

�@��156���R�������i�́u�ŐV�R����v�łɌf�ځB �@���̕ł̎��ʂ̉摜���N���b�N����Ɗg��œǂ߂܂��B |

|

| 2009�N06��28�� 16��35�� |

| ���a46�N11���F��W�U���ю�E�W�R���L�O�A�� |

|

�@ �@���s��{�R���@���ɎQ�w �@���s�䏊���ʌ��J���̎l����\�Z���A���s��K��A���i�ڂɂ��邱�Ƃ̏��Ȃ��䕨��ڂ̓�����ɂ��A�@���j�̈�łɐG�ꂽ��A�O��̑�{�R���@���ɎQ�w���܂����B �@�R������ƁA�����E��ɗ��h�ȏ��O�������A�{���̑O�ł��Q����ς܂��A�������肢���悤�Ǝ����@���Ɍ������r���A�u���a�l�\�Z�N�\�ꌎ�ɓ��p��l��{�R���@���攪�\�Z���ю�ɏ�������A�W�R���L�@�O�A���̖v�ƋL���ꂽ�D���ڂɗ��܂�܂����B���̖��ʐ^������p��l����A������l�\�N�߂��́@�����o�ĐV��X�����؍ҁi���������j�����S�[��������܂����B �@�{�������b�l��s�N���@�ɉ�i�� |

| 2009�N06��28�� 16��24�� |

| ���@�𗧂č������� | ||

|

�u������v���؍� �u���@�𗧂č�������v �@ |

|

| 2009�N06��12�� 21��52�� |

| �@�b�u�`���悤�S�̏C�s�v���㓹����21�N6���� | ||

|

�`���悤�S�̏C�s�u���㓹����21�N6�����v �@��T���Z�E�@���c�b� �@����߂������Ƃ�����܂����B�����������Ă����I�X�̃V�[�Y�[��������ł��܂��܂����B���̎q�́A�����ŎY�܂�A�����ň炿�A�Ō�ɂ͂����Ŏ���ł��܂��܂����B �@���̓��Ɍ����ĒN�����Ȃ��A���ЂƂ�ŁA��������̕G�̏�Ŏ���ł��܂��܂����B�Y�܂ꂽ������������Ă����������A�܂��N�����Ȃ��������Ƃ������āA�卆�����Ă��܂��܂����B �@���̎q�ɂ́A�Ƒ��S������ϖ�����܂����B���炵�����A��X�����p�A�����Đl�����������i�B�����ɍs���̂��g�R�g�R�E�g�R�g�R�ƕt���Ă��āA�{���ɍs�������A�g�C���ɍs�������A�܂��Q�鎞���ꏏ�ŁA����Ȏp����C�Ɏv���o���ꍆ�����܂����B �@���ƂŒm�����̂ł����A�a�@�̐搶�H���A�u���̎q�͎Y�܂���t�������������ł��ˁA�ǂ��Z�N���������ȁv�Ƃ����A�܂������B �@�������A�l�Ԃ��S���Ȃ�����������������܂��A�����������悤�ɁA����Ɛg�̂��d���Ȃ��Ă����̂��킩��܂����B���Ƃ����炩�ȑ̂ɂƎv���A�u��������A�킵�͖V������A�Y��Ƃ����v�Ǝv���A�̂�Ȃ���A�������������A�����Ė{�唪�i��s���B�̂���ڂ��ꐶ���������Ă����܂����B �@�����������A���̎q�̑̂���`�����̂������āA�����Ă���҂̗ՏI�̎��A�L�邩���邩�̎���A������͂��Ƃ��a�C�F��A��͂�f���Ɉ�S�ɂ���ڂ�������A�ꐶ�����ɏ����邱�ƁA����͂��ƕ��i����̂���ڂ������邱�Ƃ̑����Y��Ă̓_������Ƌ����Ă��ꂽ�悤�Ɋ����܂���(�{�����̏C�s)�B �@���̍Q�����������̒��ŁA��������ԖY��Ă��邩�B�����v���ɂ́A�l�ɑ���v�������S(���߂̐S)�A�l�ɑ��銴�ӂ̐S(�̐S)�A�����Đl�ɑ��Ắu���v�Ƃ������Ƃ������Y��Ă���C�����܂��B �@�悸�́A�����g���S�̏C�s�����Ȃ��Ɛl�ɂ͓`���Ȃ��Ǝv���܂��B�����ЂƂ��ɂł��邱�ƁA���X�̂��߂̒��Ŏ����̐S�Ɏ�����킹�Ă݂�A�������g�Ɏ�����킹�Ă݂�A��������S�|���Ă��Ă��܂��B �@�����Č��O�̓��@�吹�l�A�������l�̌䑸���q���܂��ƁA���X���炪����Č����鎞������܂��B�����͂ɂ��₩�Ȃ���Ɍ����鎞������A�����͏����{���Ă���������悤�Ɍ������肷��̂́u�Ȃ����낤?�v�ƍl���܂�����A����͎����̐S�����X�Ⴄ���炾�Ǝv���܂��B������䑸��Ɍ����A���p����ĉf��������Ă���Ǝv���܂����B �@������킷���Ƃ��Ă�������Ǝv���܂��B����c�ɑ��Ă̂��߂�A���V��@���̐ȂƂ��܂��́A�H�������Ȃǂ�������܂��ˁB�ł���Έ���̐����̒��ŁA�����Ɏ�����킹�Ă݂�Ƃ������Ƃ����Ă݂ĉ������B�������ς���Ă���Ǝv���܂��B �@�����ꏏ�ɕ�炵�Ă���Ƒ��ɑ��āA�Ȃ��Ȃ������Ȃ������u���肪�Ƃ��v�������̐S�Ɏ�����킷���Ƃ̐ςݏd�˂ɂ���āA������Ƃ������Ƃł��f���Ɂu���肪�Ƃˁv���āA������悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�{���ɕς���Ă��܂��B���ꂪ�ł��Ă���ƁA���R�Ƒ���ɑ���z���A���ӂ̐S���`���Ǝv���܂��B �@�厖�Ȃ��߂̒��ŁA���������S���ς��Ȃ��悤�ꐶ�����߂āA����̎n�܂�Ƃ��āA�����Ĉ���̏I���Ɂu���S�����v�̐S�������Ď����Ɏ�����킷���Ƃ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B �@���A�����Z�E�������đՂ��Ă��鑫��Ƃ������́A�l�Ɛl�Ƃ̌q���肪���钬�ŁA�����������璼���ɋ삯���ď����Ă�������A��Ƃ����т̂�����������������������ƁA�̂Ȃ���̐���������Ă��܂��B �@�Ȃɂ�苳���đՂ������Ƃ́A�u������m�b�܁v�Ɛ\���܂����A���ɑ��Ă����ʂɂ��Ȃ�����������Ă��܂��B�����Ȃ��Ȃ��������p�����킹�ăe�[�u���N���X�ɂ���Ƃ��A�c�蕨�ł����ȗ����ɂ���Ƃ��H�v���Đ�������Ă��܂��B �@�Z�E�������đՂ��Ă��獡���ł����A��������鐶�������������ĉ������Ă��܂��B�����Ĉ�ԋ������̂��A���̂��߂́u���ۂ̉��������̈���̎n�܂�̍��}�ł��v�Ƃ���ꂽ���Ƃł��B�Ȃɂ��Ȃ��ɂ������ۂ��D���Œ@���Ă��邾���̂��Ƃ��u���̒m�点�v�ł͂Ȃ��ł����A�����̎n�܂�̍��}�Ƃ͎v���܂���ł����B �@���������肪�������Ƃł��B���̑��ۂ̉����������Ȃ��ƕs���Ƃ������A�u�����͑��ۂ̉����������ǁA���ׂł��Ђ��Ƃ��ĂႤ���v�ƁA�S�z���ĉ������Ă���݂����ł��B �@����ȊF�l���̂��߂ɂ��A�����̕��ɑ��Ă��A�m���Ƃ��Ă͑f���ȐS�������A�������̒��́u�����ӏ_��v�łȂ�������Ȃ��Ǝv���܂��B �@�܂��́A�������g��������x���S�ɕԂ�A�f������Y�ꂸ�A�S���āA�{�唪�i��s���B�{������̓얳���@�@�،o�����������Ă��������A���̂���ڂ̌����������Ղ��Ă���Ƃ������Ƃ������āA���߂Đ��i��簐i�����đՂ������Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@�@�@�@���� |

|

| 2 009�N06��04�� 19��45�� |

| 6���s�N����� | ||

| 6���̑s�N������12���ł��B |

||